Интерполятор

Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки

Номер патента: 1108395

Автор: Тормышев

Текст

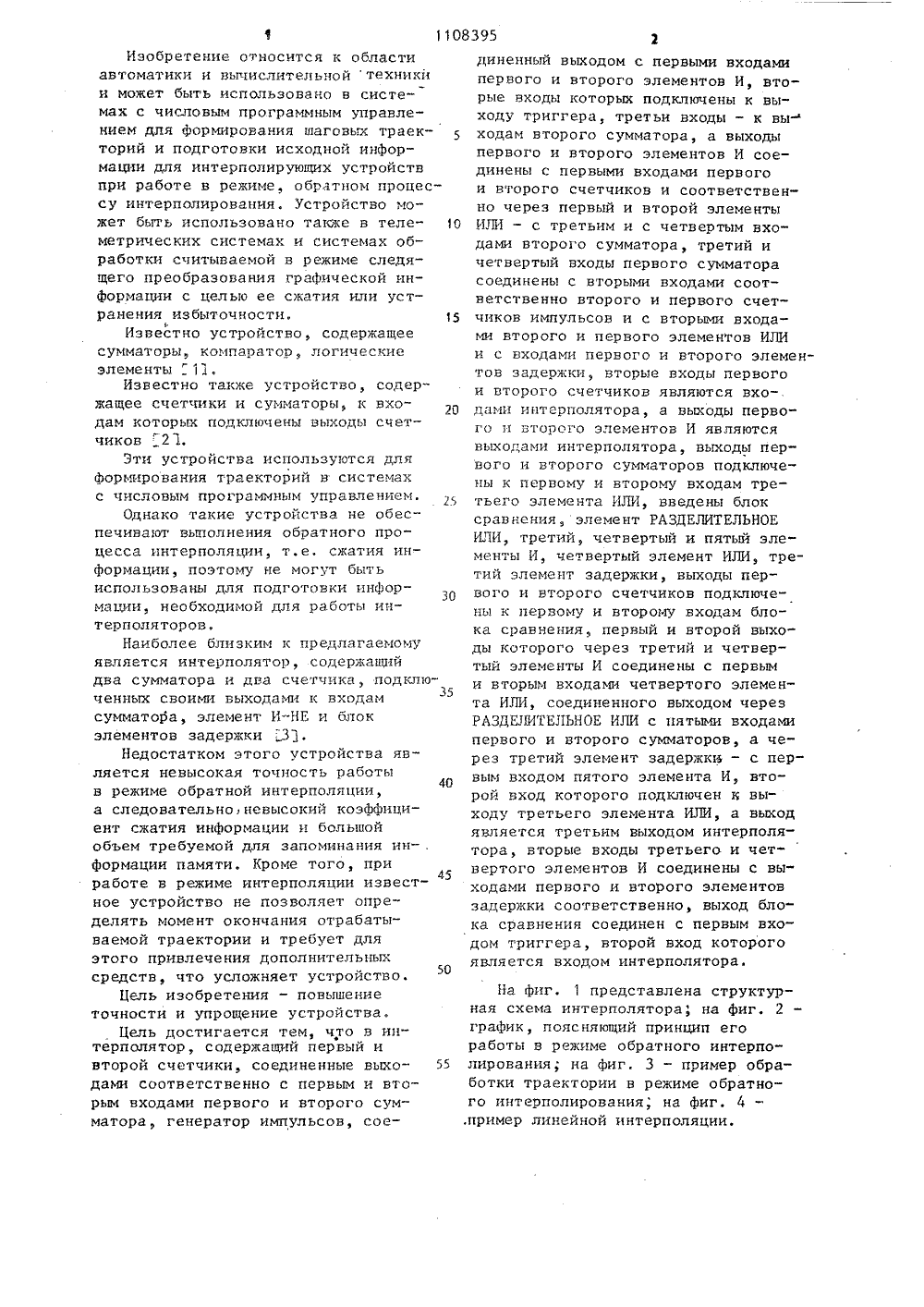

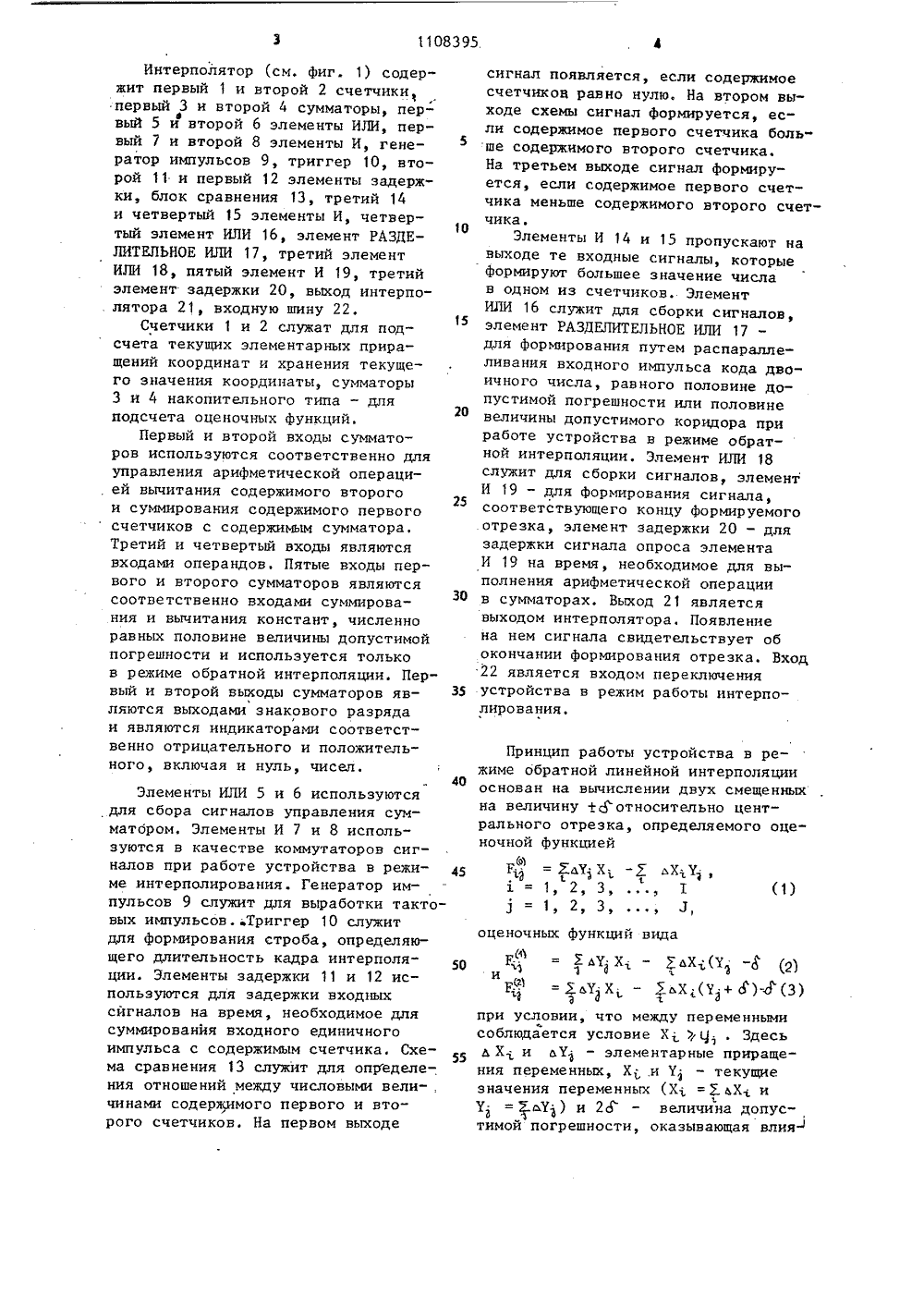

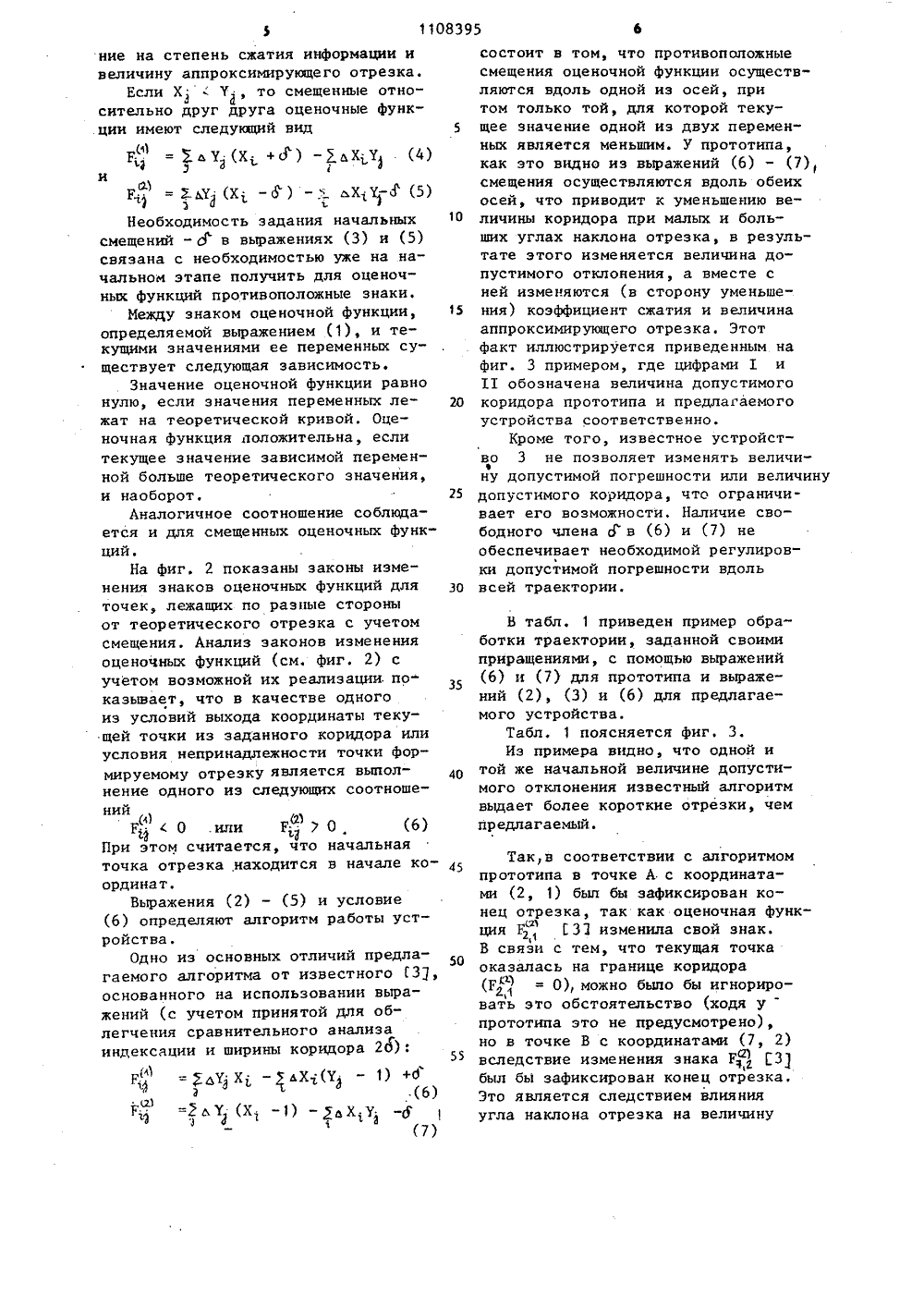

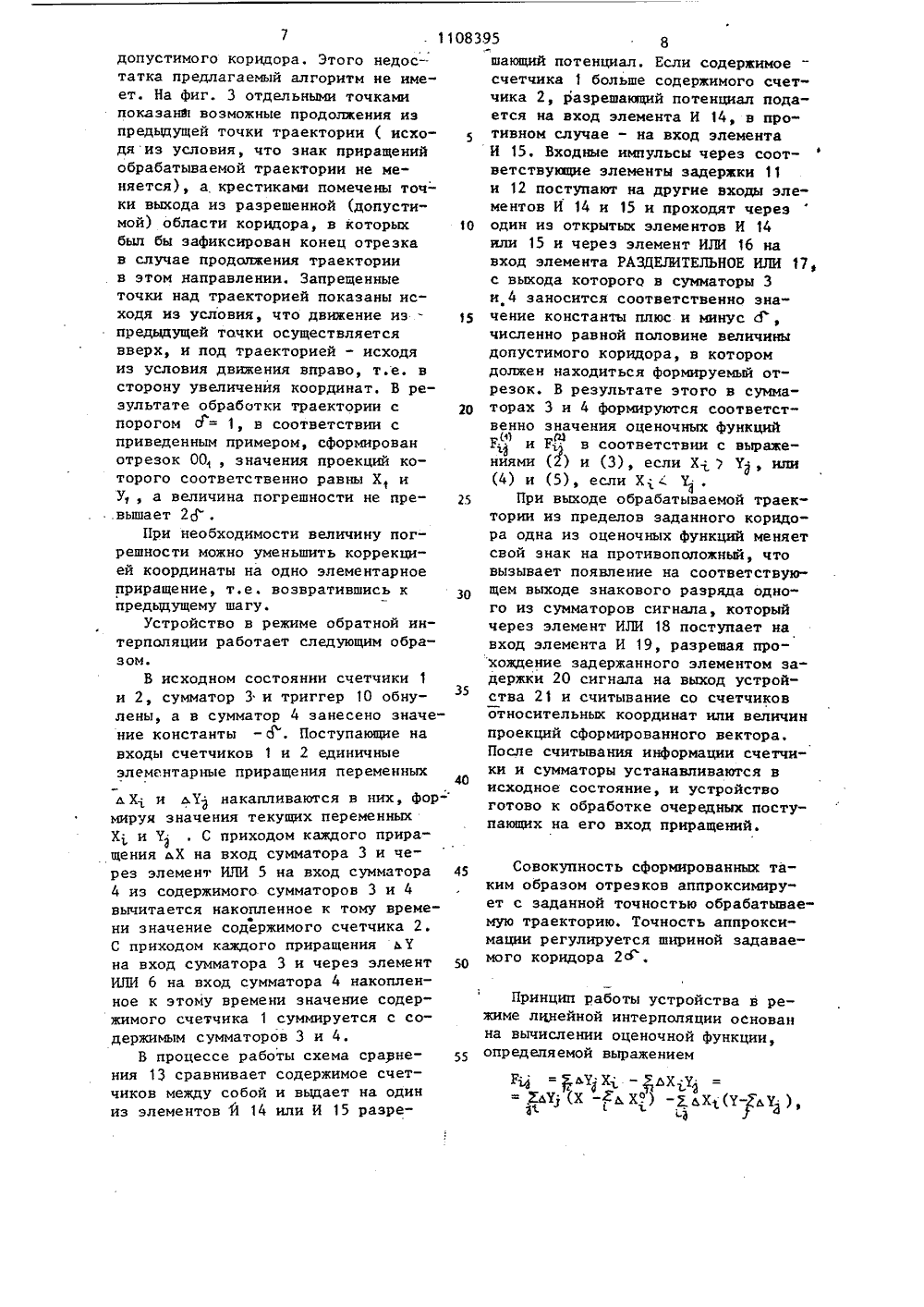

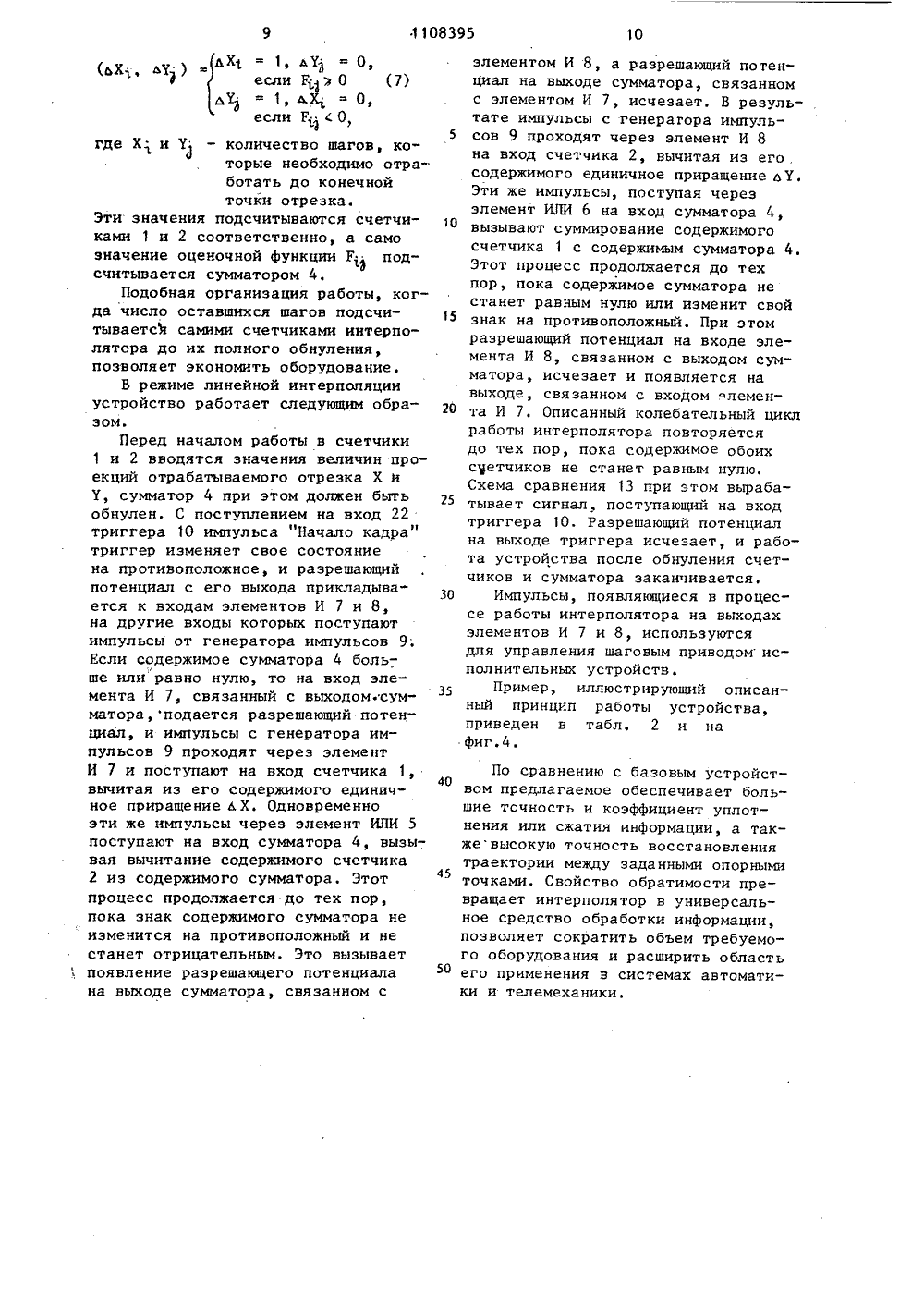

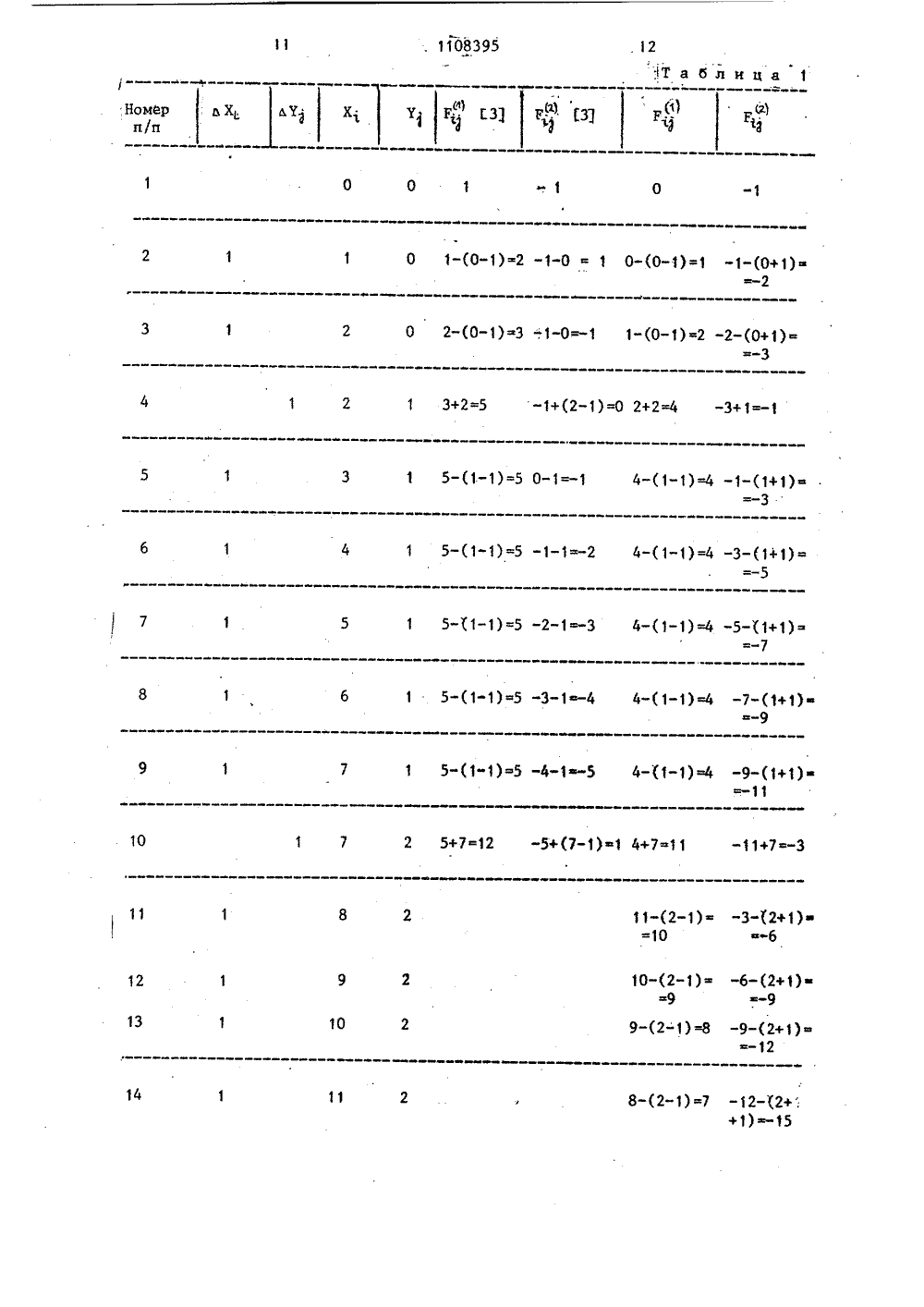

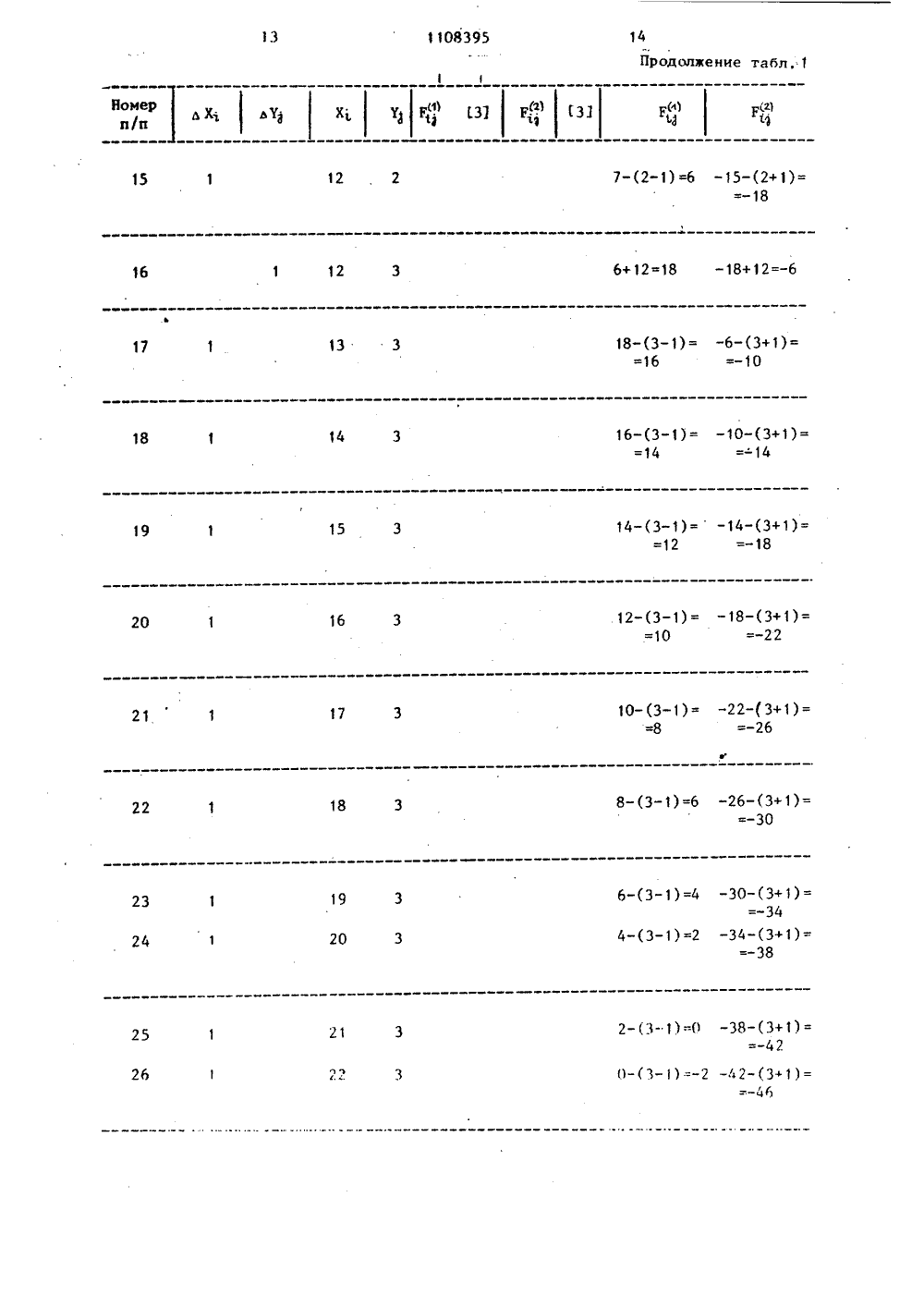

(1% (111 А 9 11 С 05 В 19/41 ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯАВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 4(56) 1. Патент Скл. 340- 172.5, о Мф 30 отехническии инс 88.8)ША В 3763363, ублик. 1976. свидетельство СССР06 Р 1/02, 1976.свидетельство СССР05 В 19/415, 1981 2. Авторское 9 596934, кл. С3. Авторское 9 798729, кл. С (прототип). од является третьим выходом инорые входы третьегементов И соединенього и второго элем терполятора, вт и четвертого эл выходами п тов задержки с блока сравнени входом триггер го является вх ответственно, выход соединен с первымвторой вход котородом интерполятора. ГОСУДАРСТВЕННЫИ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИ(54)(57) ИНТЕРПОЛЯТОР, содержащийпервый и второй, счетчики, соединенные выходами соответственно с первыи вторым входами первого и второгосумматора, генератор импульсов,соединенный выходом с первыми входами первого и второго элементов И,вторые входы которых подключены квыходу триггера, третьи входы - квыходам второго сумматора, а выходы первого и второго элементов И содинены с первыми входами первогои второго счетчиков и соответственно через первый и второй элементыИЛИ - с третьим и с четвертым входами второго сумматора, третий ичетвертый входы первого сумматорасоединены с вторыми входами соответственно второго и первого счетчиков импульсов и с вторыми входами второго и первого элементов ИЛИ и с входами первого и второго элементов задержки, вторые входы первого и второго счетчиков являютсявходами интерполятора, а выходыпервого и второго элементов И являются выходами интерполятора, выходы первого и второго сумматоров подключены к первому и второму входамтретьего элемента ИЛИ, о т л и ч аю щ и й с я тем, что, с целью повышения точности и упрощения интерполятора, в него введены блок сравнения, элемент РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ИЛИ,третий, четвертый и пятый элементы И, четвертый элемент ИЛИ, третийэлемент задержки, выходы первогои второго счетчиков подключены кпервому и второму входам блокасравнения, первый и второй выходыкоторого через третий и четвертыйэлементы И соединены с первым ивторым входами четвертого элемента ИЛИ, соединенного выходом черезРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ИЛИ с пятыми входа-ми первого и второго сумматоров, ачерез третий элемент задержки - спервым входом пятого элемента И,второй вход которого подключен квыходу третьего элемента ИЛИ, а30 Изобретение относится к областиавтоматики и вычислительной техникии может быть использовано в системах с числовым программным управлением дпя Формирования шаговых траекторий и подготовки исходной информации для интерполирующих устройствпрк работе в режиме, обратном процессу интерполирования. Устройство может быть использовано также в теле- Ометрических системах и системах обработки считываемой в режиме следящего преобразования графической информации с целью ее сжатия или устранения избыточности, 15Известно устройство, содержащеесумматоры, компаратор, логическиеэлементы 11.Известно также устройство, содержащее счетчики и сумматоры, к входам которых подключены выходы счетчиков "21.Эти устройства используются дляформирования траекторий в системахс числовым программным управлением.Однако такие устройства не обеспечивают выполнения обратного процесса интерполяции, т,е. сжатия инФормации, поэтому не могут бытьиспользованы для подготовки информации, необходимой для работы интерполяторов,Наиболее близким к предлагаемомуявляется интерполятор, содержащийдва сумматора и два счетчика, подключенных своими выходами к входамсумматора, элемент И-НЕ и блокэлементов задержки ,3.Недостатком этого устройства является невысокая точность работы40в режиме обратной интерполяции,а следовательноневысокий коэффициент сжатия информации к большойобъем требуемой для запоминания ин- .Формации памяти. Кроме того, при45работе в режиме интерполяции известное устройство не позволяет определять момент окончания отрабатываемой траектории и требует дляэтого привлечения дополнительныхсредств, что усложняет устройство.50Цель изобретения - повышениеточности и упрощение устройства.Цель достигается тем, что в интерполятор, содержащий первый ивторой счетчики, соединенные выходами соответственно с первым и вторым входами первого и второго сумматора, генератор импульсов, соединенный выходом с первыми входами первого и второго элементов И, вторые входы которых подключены к выходу триггера, третьи входы - к вы" ходам второго сумматора, а выходы первого и второго элементов И соединены с первыми входами первого и второго счетчиков и соответственно через первый и второй элементы ИЛИ - с третьим и с четвертым входами второго сумматора, третий и четвертый входы первого сумматора соединень 1 с вторыми входамк соответственно второго и первого счетчиков импульсов и с вторыми входами второго и первого элементов ИЛИ и с входами первого и второго элементов задержки, вторые входы первого и второго счетчиков являются входами интерполятора, а выходы первого и второго элементов И являются выходами интерполятора, выходы первого к второго сумматоров подключены к первому и второму входам третьего элемента ИЛИ, введены блок сравнения, элемент РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ИЛИ, третий, четвертый и пятый элементы И, четвертый элемент ИЛИ, третий элемент задержки, выходы первого и второго счетчиков подключены к первому и второму входам блока сравнения, первый и второй выходы которого через третий и четвертый элементы И соединены с первым и вторым входами четвертого элемента ИЛИ, соединенного выходом через РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ИЛИ с пятыми входами первого и второго сумматоров, а через третий элемент задержкь - с первым входом пятого элемента И, второй вход которого подключен к выходу третьего элемента ИЛИ, а выход является третьим выходом интерполятора, вторые входы третьего и четвертого элементов И соединены с вы" ходами первого и второго элементов задержки соответственно, выход блока сравнения соединен с первым входом триггера, второй вход которого является входом интеролятора.На фиг, 1 представлена структурная схема интерполятора, на Фиг. 2 график, поясняющий принцип его работы в режиме обратного интерполирования; на фиг. 3 - пример обработки траектории в режиме обратного интерполирования, на фиг. 4 - пример линейной интерполяции.Интерполятор (см. фиг. 1) содержит первый 1 и второй 2 счетчикипервый 3 и второй 4 сумматоры, перавый 5 и второй 6 элементы ИЛИ, первый 7 и второй 8 элементы И, генератор импульсов 9, триггер 10, второй 11 и первый 12 элементы задержки, блок сравнения 13, третий 14и четвертый 15 элементы И, четвертый элемент ИЛИ 16, элемент РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ИЛИ 17, третий элементИЛИ 18, пятый элемент И 19, третийэлемент задержки 20, выход интерполятора 21, входную шину 22.Счетчики 1 и 2 служат для подсчета текущих элементарных приращений координат и хранения текущего значения координаты, сумматоры3 и 4 накопительного типа - дляподсчета оценочных функций,Первый и второй входы сумматоров используются соответственно дляуправления арифметической операцией вычитания содержимого второгои суммирования содержимого первогосчетчиков с содержимым сумматора,Третий и четвертый входы являютсявходами операндов. Пятые входы первого и второго сумматоров являютсясоответственно входами суммирования и вычитания констант, численноравных половине величины допустимойпогрешности и используется тольков режиме обратной интерполяции. Первый и второй выходы сумматоров являются выходами знакового разрядаи являются индикаторами соответственно отрицательного и положительного, включая и нуль, чисел,Элементы ИЛИ 5 и 6 используются для сбора сигналов управления сумматбром. Элементы И 7 и 8 используются в качестве коммутаторов сигналов при работе устройства в режиме интерполирования. Генератор импульсов 9 служит для выработки тактовых импульсов. Триггер 1 О служит для формирования строба, определяющего длительность кадра интерполяции. Элементы задержки 11 и 12 используются для задержки входных сигналов на время, необходимое для суммирования входного единичного импульса с содержимым счетчика. Схема сравнения 3 служит для определения отношений между числовыми вели-, чинами содержимого первого и второго счетчиков, На первом выходе сигнал появляется, если содержимоесчетчиков равно нулю, На втором выходе схемы сигнал формируется, ес"ли содержимое первого счетчика боль 5ше содержимого второго счетчика,На третьем выходе сигнал формируется, если содержимое первого счетчика меньше содержимого второго счетчика.Элементы И 14 и 15 пропускают навыходе те входные сигналы, которыеформируют большее значение числав одном из счетчиков. Элемент15ИЛИ 16 служит для сборки сигналовэлемент РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ИЛИ 17Фдля формирования путем распараллеливания входного импульса кода двоичного числа, равного половине до 20пустимой погрешности или половиневеличины допустимого коридора приработе устройства в режиме обратной интерполяции. Элемент ИЛИ 8служит для сборки сигналов, элемент25И 19 - для формирования сигналаФсоответствующего концу формируемогоотрезка, элемент задержки 20 - длязадержки сигнала опроса элементаИ 19 на время, необходимое для выполнения арифметической операцииЗ 0 в сумматорах. Выход 21 являетсявыходом интерполятора. Появлениена нем сигнала свидетельствует обокончании формирования отрезка. Вход22 является входом переключения35 устройства в режим работы интерполирования,Принцип работы устройства в режиме обратной линейной интерполяции 40основан на вычислении двух смещенныхна величину +Дотносительно центрального отрезка, определяемого оценочной функциейЙ 145 1) = дУа Х. ьХ Уоценочных функций вида50 ъа 1 д ХдХъ(о (2)ЯРф =.У Д Х- ХХ;( + б)-3(3)а 3 1- гпри условии, что между переменнымисоблюдается условие Х ) Ц . Здесь 55 д Х, и дта - элементарные приращения переменных, Хи У - текущиезначения переменных (Х = Х.дХ иУ = аУа) и 2 д - величина допустимой погрешности, оказывающая влия5 1 О 15 20 25 зо 35 40 45 50 5 ние на степень сжатия информации ивеличину аппроксимирующего отрезка.Если Х - У , то смещенные относительно друг друга оценочные функции имеют следукщий видГ= . а У (Х; + д ) -д Х; У (4)3Г = Ха (х, -о.) -х,;Х (5)Ъ.Необходимость задания начальныхсмещений - д в выражениях (3) и (5)связана с необходимостью уже на начальном этапе получить для оценочных Функций противоположные знаки.Между знаком оценочной функции,определяемой выражением (1), и текущими значениями ее переменных существует следующая зависимость.Значение оценочной функции равнонулю, если значения переменных лежат на теоретической кривой. Оценочная функция положительна, еслитекущее значение зависимой переменной больше теоретического значения,и наоборот,Аналогичное соотношение соблкдается и для смещенных оценочных функций.На фиг, 2 показаны законы изменения знаков оценочных функций дляточек, лежащих по разные стороныот теоретического отрезка с учетомсмещения. Анализ законов измененияоценочных функций (см. Фиг. 2) сучетом возможной их реализации. показывает, что в качестве одногоиз условий выхода координаты текущей точки из заданного коридора илиусловия непринадлежности точки формируемому отрезку является выполнение одного иэ следующих соотношеГ." с 0 .или Г; )О, (6)При этом считается, что начальнаяточка отрезка находится в начале координат.Выражения (2) - (5) и условие(6) определяют алгоритм работы устройства.Одно из основных отличий предлагаемого алгоритма от известного 13,основанного на использовании выражений (с учетом принятой для облегчения сравнительного анализаиндексации и ширины коридора 2 Ю):Р; = ьУ Хь - , дХ(У - 1) +бсостоит в том, что противоположныесмещения оценочной функции осуществляются вдоль одной из осей, притом только той, для которой текущее значение одной из двух переменных является меньшим. У прототипа,как это видно из выражений (6) - (7)смещения осуществляются вдоль обеихосей, что приводит к уменьшению величины коридора при малых и больших углах наклона отрезка, в результате этого изменяется величина допустимого отклонения, а вместе сней изменяются (в сторону уменьшения) коэффициент сжатия и величинааппроксимирующего отрезка. Этотфакт иллюстрируется приведенным. нафиг. 3 примером, где цифрами 1 и11 обозначена величина допустимогокоридора прототипа и предлагаемогоустройства соответственно.Кроме того, известное устройство 3 не позволяет изменять величину допустимой погрешности или величинудопустимого коридора, что ограничивает его возможности. Наличие свободного члена д в (6) и (7) необеспечивает необходимой регулировки допустимой погрешности вдольвсей траектории,В табл. 1 приведен пример обработки траектории, заданной своими приращениями, с помощью выражений (6) и (7) для прототипа и выражений (2), (3) и (6) для предлагаемого устройства.Табл. 1 поясняется фиг. 3.Из примера видно что одной и той же начальной величине допустимого отклонения известный алгоритм выдает более короткие отрезки, чем предлагаемый. Так,в соответствии с алгоритмом прототипа в точке А с координатами (2, 1) был бы зафиксирован конец отрезка, так как оценочная функция Г 1 33 изменила свой знак.а(В связи с тем, что текущая точка оказалась на границе коридора (Г = 0),можно былО бы игнорировать это обстоятельство (ходя у прототипа это не предусмотрено), но в точке В с координатами (7, 2) вследствие изменения знака ГД 3 был бы зафиксирован конец отрезка, Это является следствием влияния угла наклона отрезка на величину10 30 допустимого коридора. Этого недос-.татка предлагаемый алгоритм не имеет. На фиг. 3 отдельными точкамипоказанй возможные продолжения изпредыдущей точки траектории ( исходя из условия, что знак приращенийобрабатываемой траектории не меняется), а крестиками помечены точки выхода из разрешенной (допустимой) области коридора, в которыхбыл бы зафиксирован конец отрезкав случае продолжения траекториив этом направлении. Запрещенныеточки над траекторией показаны исходя из условия, что движение изпредьдущей тачки осуществляетсявверх, и под траекторией - исходяиз условия движения вправо, т.е. всторону увеличения координат. В результате обработки траектории спорогом д = 1, в соответствии сприведенным примером, сформированотрезок 00, значения проекций которого соответственно равны Х иУ а величина погрешности не пре .вышает 2 оПри необходимости величину погрешности можно уменьшить коррекцией координаты на одно элементарноеприращение, т.е. возвратившись кпредыдущему шагу.Устройство в режиме обратной интерполяции работает следующим образом,В исходном состоянии счетчики 1 и 2, сумматор 3 и триггер О обну 35 лены, а в сумматор 4 занесено значение константы - 3". Поступающие на входы счетчиков 1 и 2 единичные элементарные приращения переменных д Х и ь 7 накапливаются в них, фор- мируя значения текущих переменных Х и У . С приходом каждого приращения дХ на вход сумматора 3 и через элемент ИЛИ 5 на вход сумматора 45 4 из содержимого сумматоров 3 и 4 вычитается накопленное к тому времени значение содержимого счетчика 2. С приходом каждого приращения аУ на вход сумматора 3 и через элемент 50 ИЛИ 6 на вход сумматора 4 накопленное к этому времени значение содер" жимого счетчика 1 суммируется с содержимым сумматоров 3 и 4.В процессе работы схема сране ния 13 сравнивает содержимое счетчиков между собой и выдает на один из элементов Й 14 или И 15 разрешакяций потенциал. Если содержимое счетчика 1 больше содержимого счетчика 2, разрешающий потенциал подается на вход элемента И 14, в противном случае - на вход элемента И 15. Входные импульсы через соответствуюцие элементы задержки 11 и 12 поступают на другие входы элементов И 14 и 15 и проходят через один из открытых элементов И 14 или 15 и через элемент ИЛИ 16 на вход элемента РАЗДЕ 1 И 1 ТЕЛЬНОЕ ИЛИ 17 с выхода которого в сумматоры 3 и 4 заносится соответственно значение константы плюс и минус д численно равной половине величины допустимого коридора, в котором должен находиться формируемый отрезок. В результате этого в сумматорах 3 и 4 формируются соответственно значения оценочных функцийИ МР и Р в соответствии с выражениями (Й) и (3), если Х 1 7 У, или (4) и (5), если Х с- УПри выходе обрабатываемой траектории из пределов заданного коридора одна из оценочных функций меняет свой знак на противоположный, что вызывает появление на соответствующем выходе знакового разряда одного из сумматоров сигнала, который через элемент ИЛИ 18 поступает на вход элемента И 19, разрешая прохождение задержанного элементом задержки 20 сигнала на выход устройства 21 и считывание со счетчиков относительных координат или величин проекций сформированного вектора. После считывания информации счетчики и сумматоры устанавливаются в исходное состояние, и устройство готово к обработке очередных поступающих на его вход приращений,Совокупность сформированных таким образом отрезков аппраксимирует с заданной точностью обрабатываемую траекторию. Точность аппроксимации регулируется шириной задаваемого коридора 2 С .Принцип работы устройства в режиме линейной интерполяции основан на вычислении оценочной функции, определяемой выражениемР = фГьУ Х; - фьХ У = 7 Н (Х -д Х 9 ) - у.Х (тт ), 9 1108395 10ЬХ 1 = 1, дТ = О,если Ръ О (7)если Р" ( О,где Х и У - количество шагов, которые необходимо отработать до конечнойточки отрезка.Эти значения подсчитываются счетчиками 1 и 2 соответственно, а самозначение оценочной функции Г подсчитывается сумматором 4.Подобная организация работы, когда число оставшихся шагов подсчитывается самими счетчиками интерполятора до их полного обнуления,позволяет экономить оборудование.В режиме линейной интерполяцииустройство работает следующим образом.Перед началом работы в счетчики1 и 2 вводятся значения величин проекций отрабатываемого отрезка Х иХ, сумматор 4 при этом должен бытьобнулен. С поступлением на вход 22триггера 10 импульса "Начало кадра"триггер изменяет свое состояниена противоположное, и разрешающийпотенциал с его выхода прикладывается к входам элементов И 7 и 8,на другие входы которых поступаютимпульсы от генератора импульсов 9.Если содержимое сумматора 4 больше или равно нулю, то на вход элемента И 7, связанный с выходомсум"матора,подается разрешающий потен"циал, и импульсы с генератора импульсов 9 проходят через элементИ 7 и поступают на вход счетчика 1,вычитая из его содержимого единичное приращение д Х. Одновременноэти же импульсы через элемент ИЛИ 5поступают на вход сумматора 4, вызывая вычитание содержимого счетчика2 из содержимого сумматора. Этотпроцесс продолжается до тех пор,пока знак содержимого сумматора неизменится на противоположный и нестанет отрицательным. Это вызываетпоявление разрешающего потенциалана выходе сумматора, связанном с элементом И 8, а разрешающий потенциал на выходе сумматора, связанномс элементом И 7, исчезает. В результате импульсы с генерагора импуль сов 9 проходят через элемент И 8на вход счетчика 2, вычитая из его .содержимого единичное приращение дУ,Эти же импульсы, поступая черезэлемент ИЛИ 6 на вход сумматора 4,вызывают суммирование содержимогосчетчика 1 с содержимым сумматора 4.Этот процесс продолжается до техпор, пока содержимое сумматора нестанет равным нулю или изменит свойзнак на противоположный. При этомразрешающий потенциал на входе элемента И 8, связанном с выходом сумматора, исчезает и появляется навыходе, связанном с входом лемен та И 7. Описанный колебательный циклработы интерполятора повторяетсядо тех пор, пока содержимое обоихсчетчиков не станет равным нулю.Схема сравнения 13 при этом вырабатывает сигнал, поступающий на входтриггера 10. Разрешающий потенциална выходе триггера исчезает, и работа устройства после обнуления счетчиков и сумматора заканчивается, 30 Импульсы, появляющиеся в процессе работы интерполятора на выходахэлементов И 7 и 8, используютсядля управления шаговым приводомисполнительных устройств.Пример, иллюстрирующий описанный принцип работы устройства,приведен в табл. 2 и нафиг.4.По сравнению с базовым устройст 40вом предлагаемое обеспечивает большие точность и коэффициент уплотнения или сжатия информации, а такжевысокую точность восстановлениятраектории между заданными опорными45точками. Свойство обратимости превращает интерполятор в универсальное средство обработки информации,позволяет сократить объем требуемого оборудования и расширить область50 его применения в системах автоматики и телемеханики,

СмотретьЗаявка

3584273, 25.04.1983

МИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ТОРМЫШЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

МПК / Метки

МПК: G05B 19/4103

Метки: интерполятор

Опубликовано: 15.08.1984

Код ссылки

<a href="https://patents.su/10-1108395-interpolyator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Интерполятор</a>

Предыдущий патент: Программная следящая система

Следующий патент: Система регулирования дебита скважин

Случайный патент: Управляемый ведущий мост транспортного средства с независимой подвеской колес