Система регулирования температуры воздуха в теплице

Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки

Текст

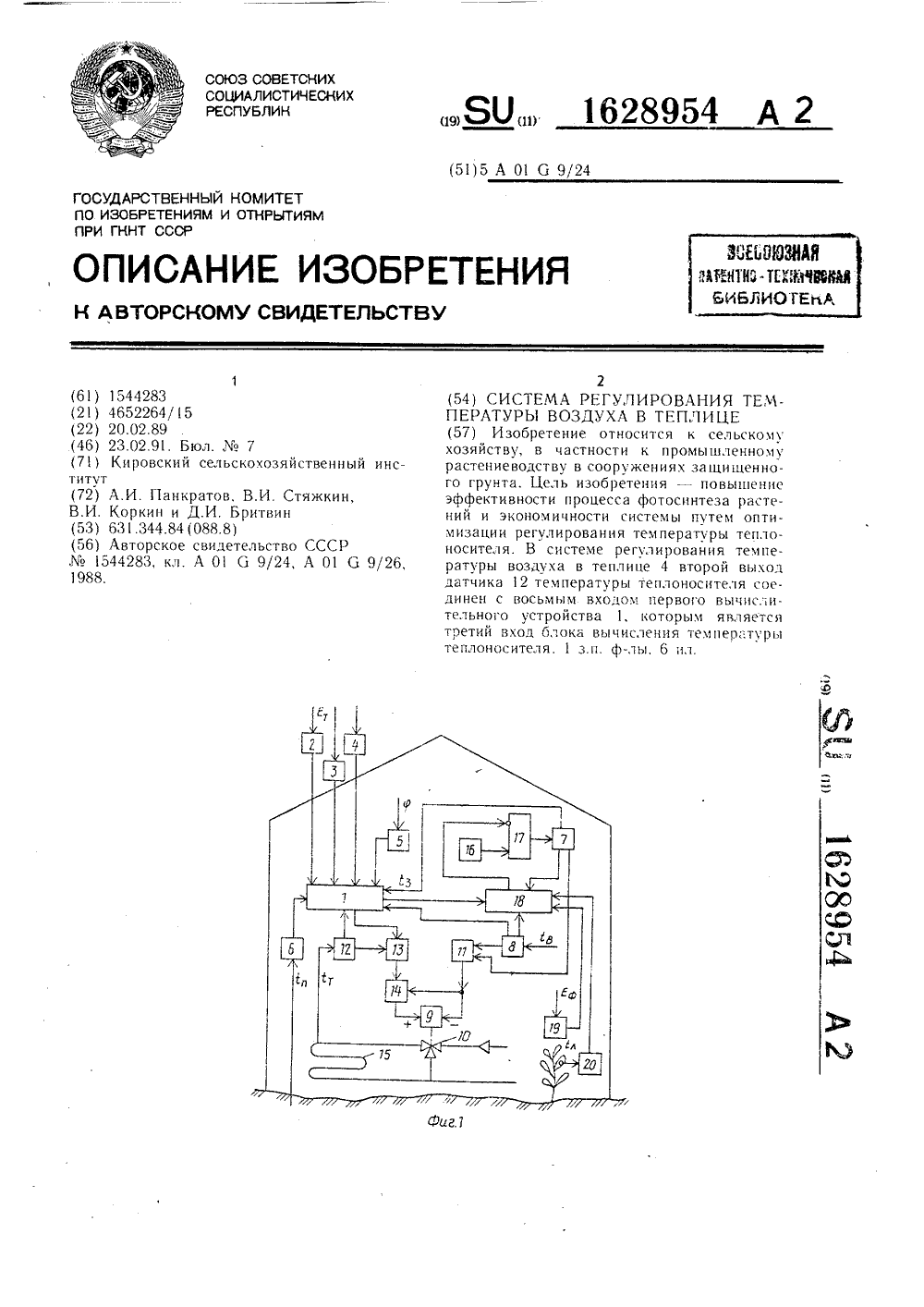

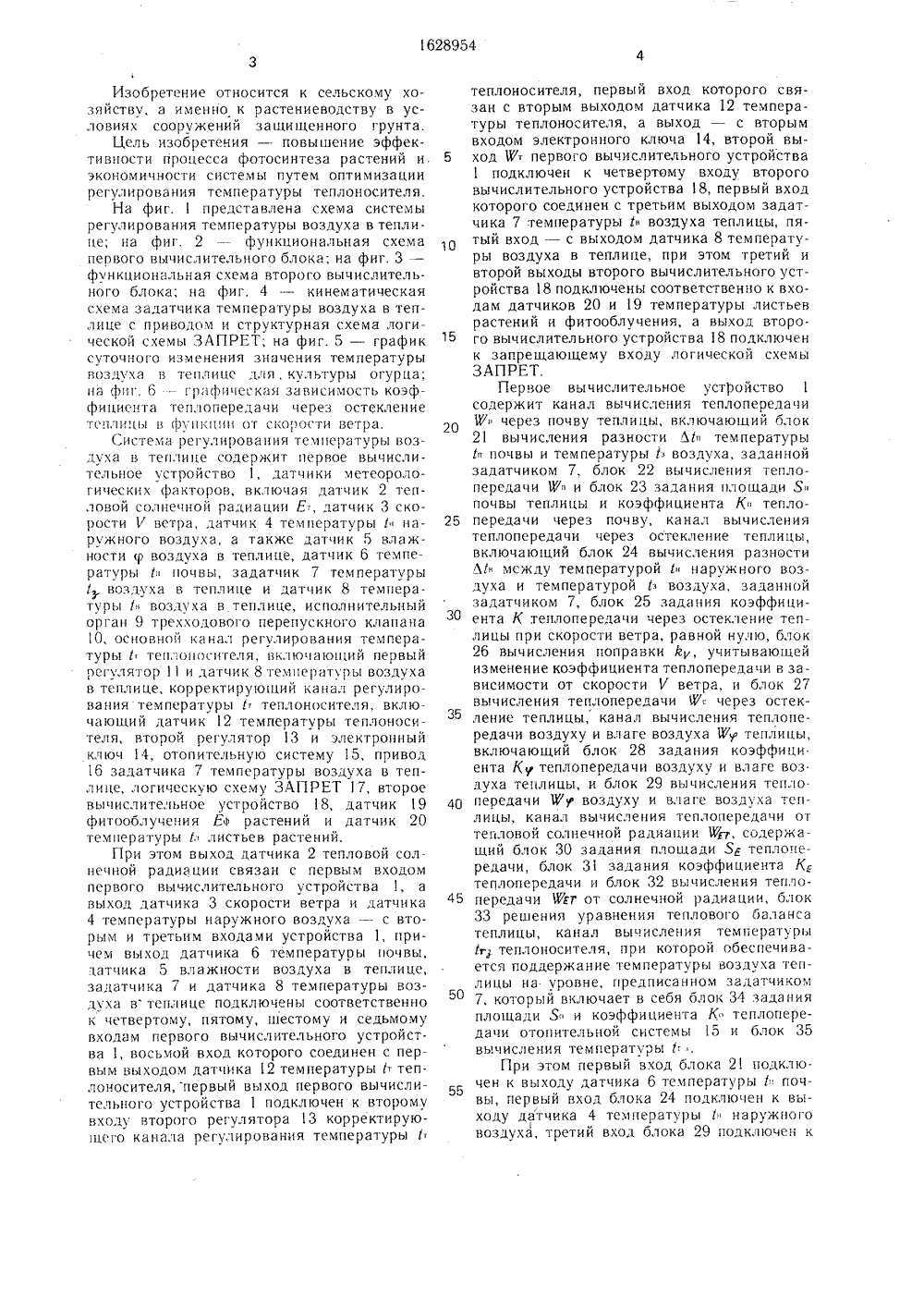

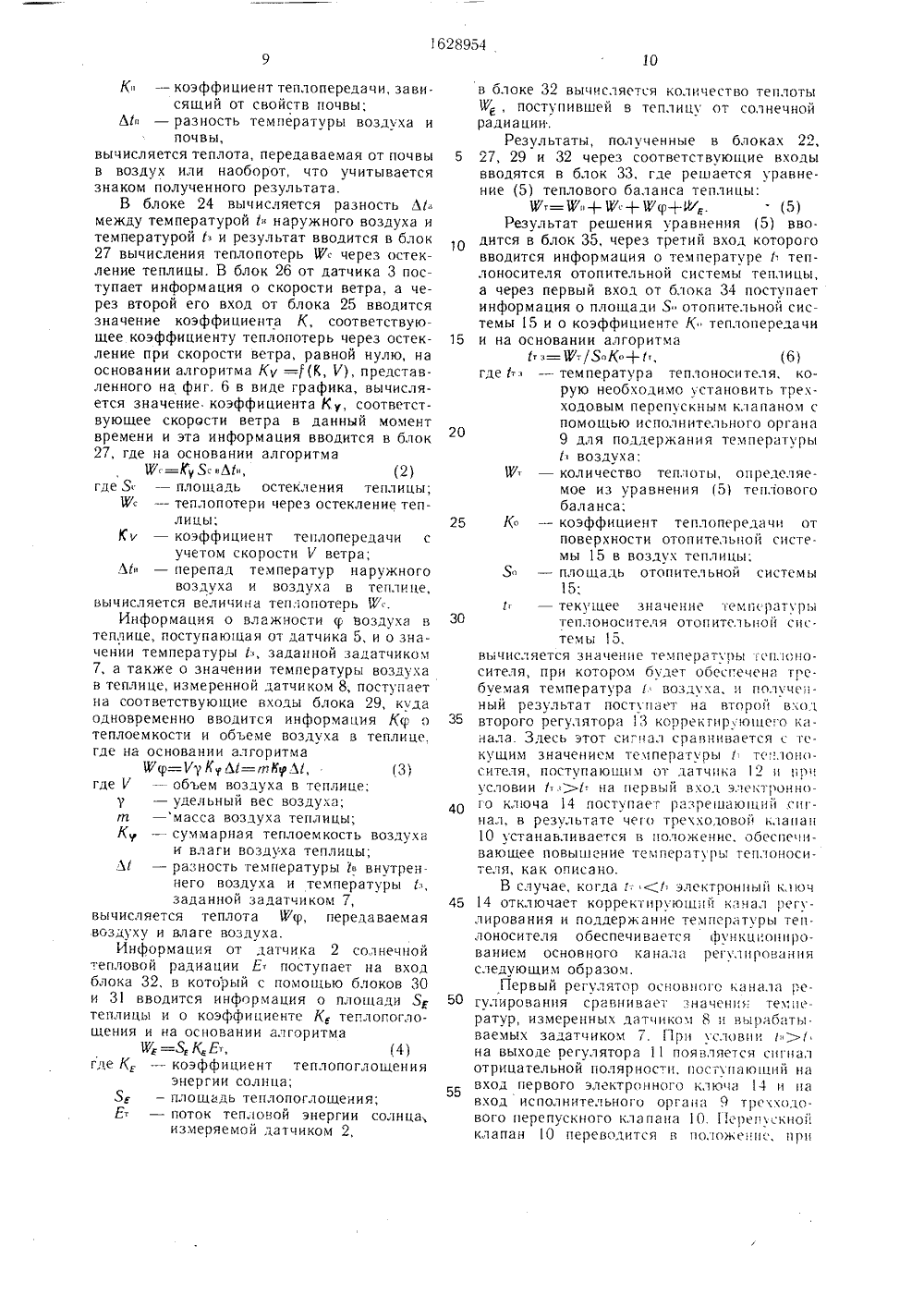

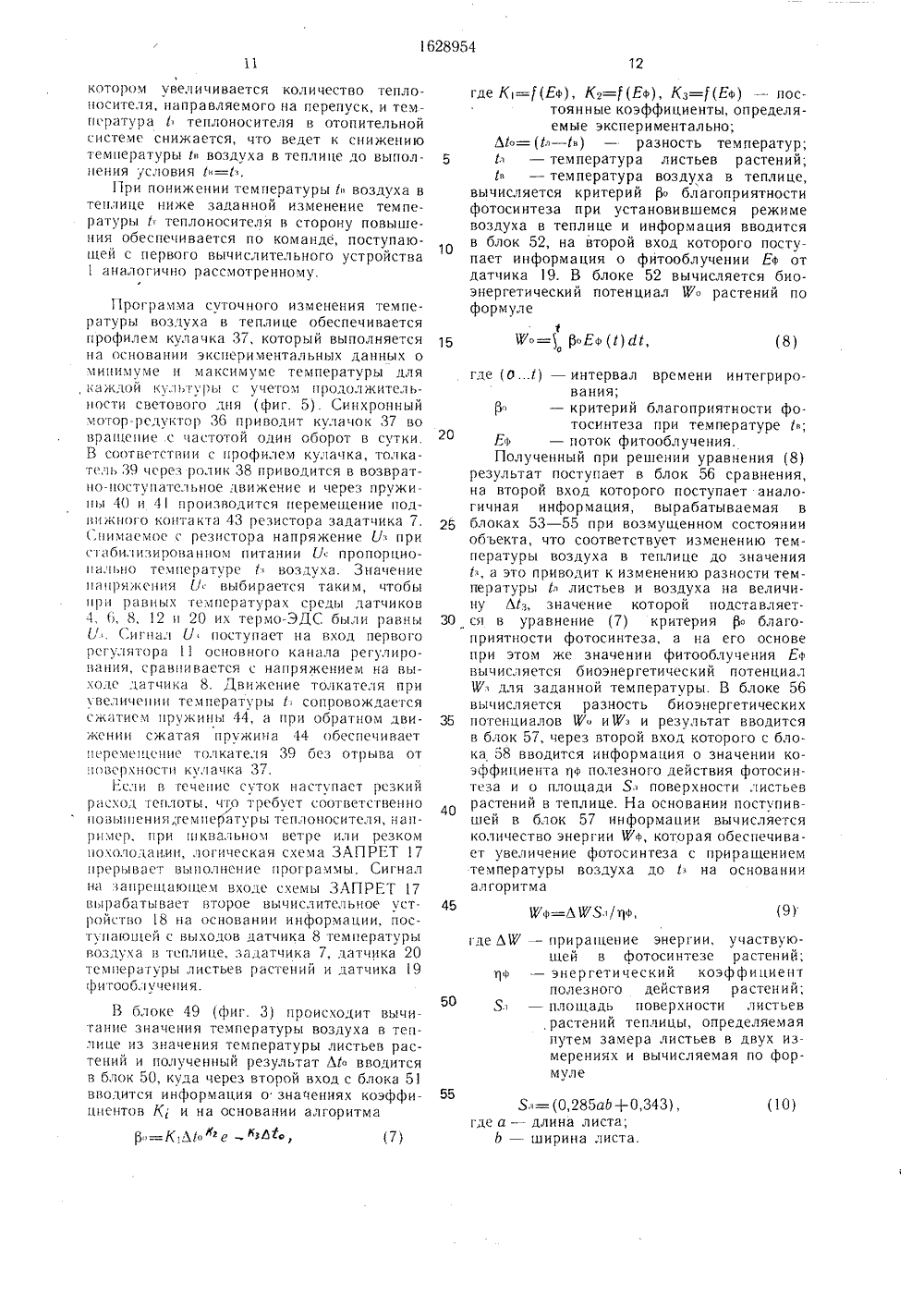

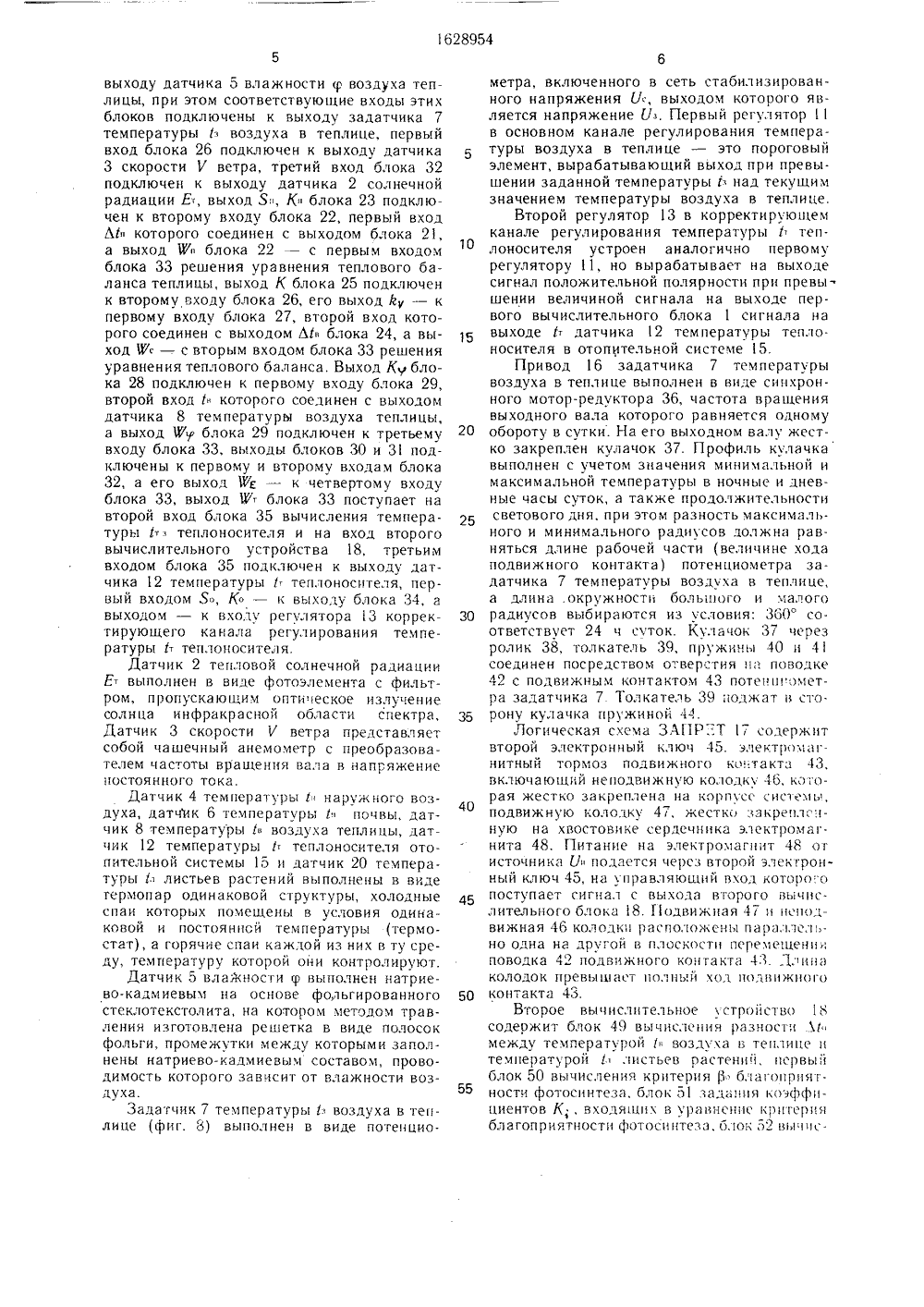

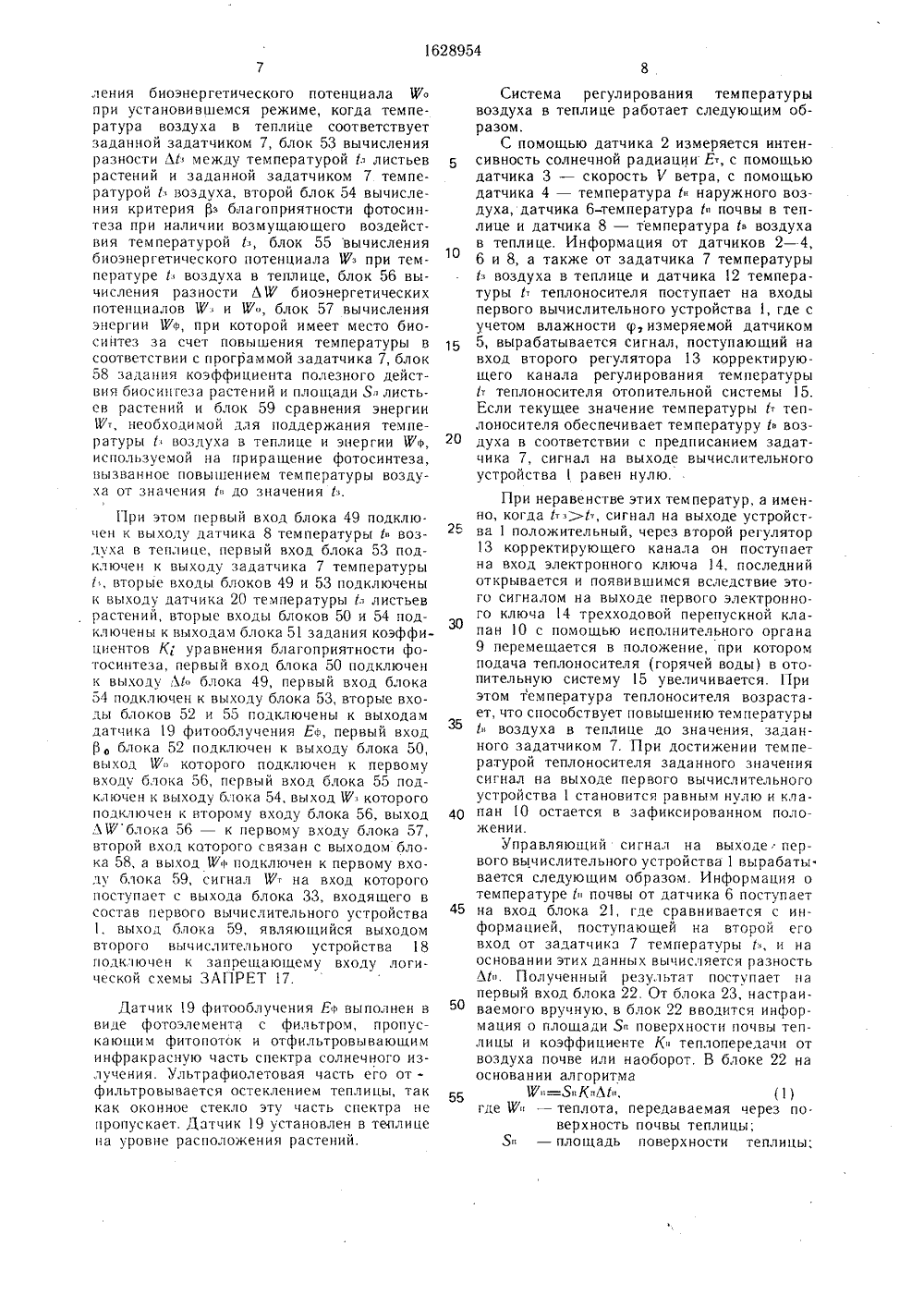

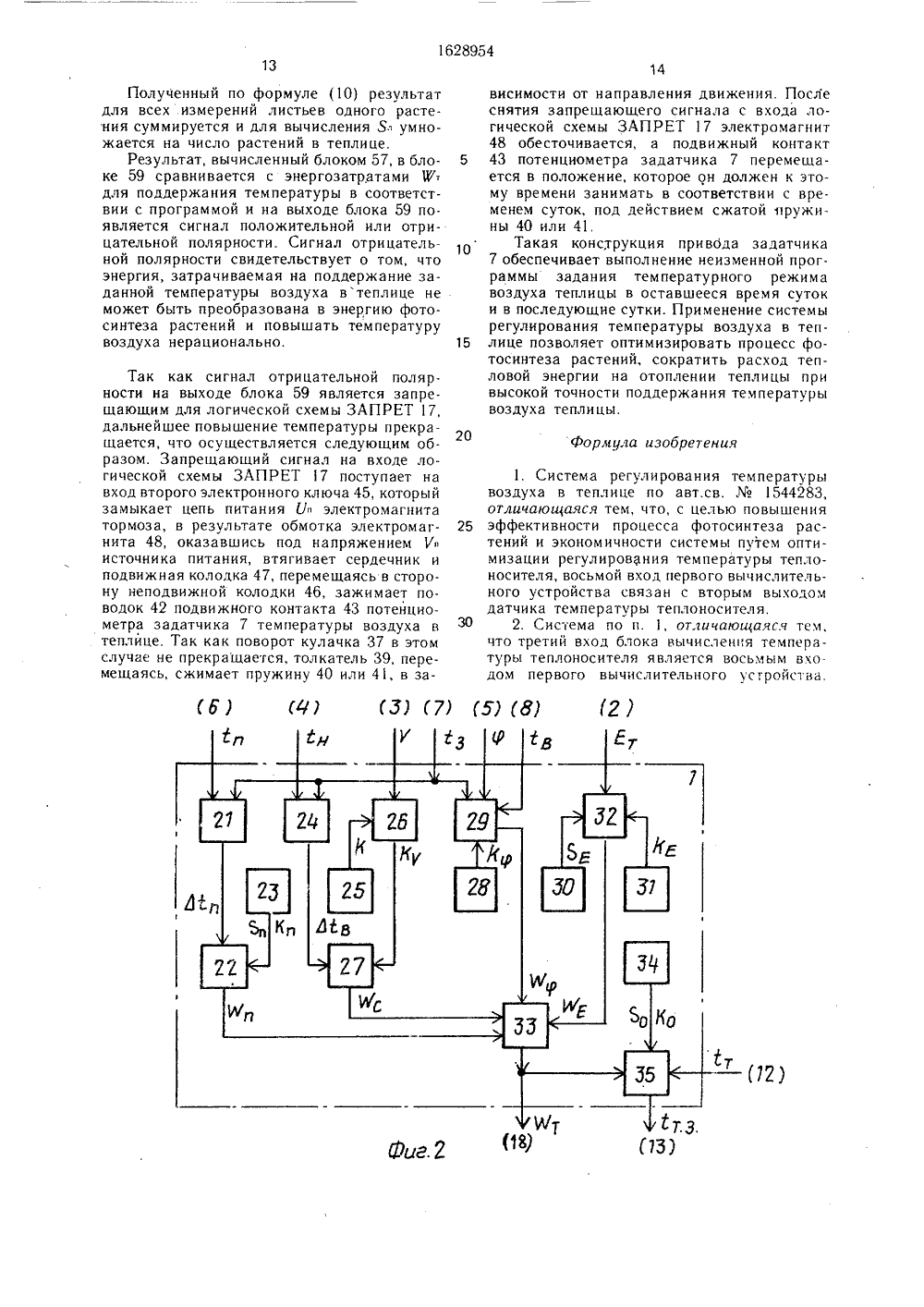

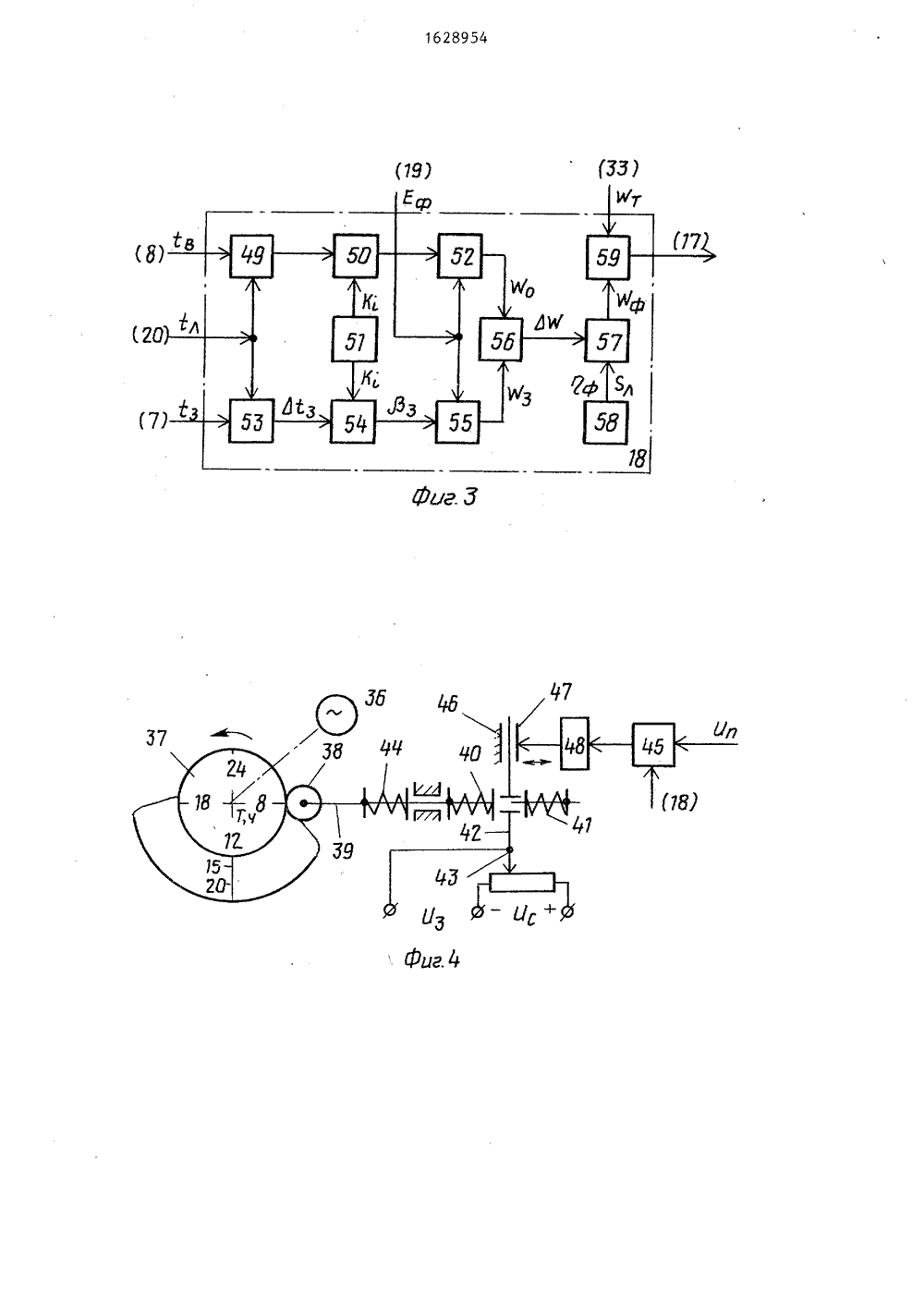

СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 1628954 19 51) 5 А 01 б 9/24 ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУ А ВТОРСК иг ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯПРИ ГКНТ СССР(7 ) Кировский сельскохозяйственный интитут(54) СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ТЕПЛИЦЕ (57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к промышленному растениеводству в сооружениях защищенного грунта. Цель изобретения - повышение эффективности процесса фотосинтеза растений и экономичности системы путем оптимизации регулирования температуры теплоносителя. В системе регулирования температуры воздуха в теплице 4 второй выход датчика 12 температуры теплоносителя соединен с восьмым входом первого вычисли. тельного устройства 1, которым является третий вход блока вычисления температуры теплоносителя. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.3Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к растениеводству в условиях сооружений защищенного грунта.Цель изобретения - повышение эффективности процесса фотосинтеза растений и. экономицности системы путем оптимизации регулирования температуры теплоносителя.На фиг.представлена схема системы регулирования температуры воздуха в теплице; на фиг. 2 - функциональная схема первого вычислительного блока; на фиг. 3 - функциональная схема второго вычислительного блока; на фиг. 4 - кинематическая схема задатчика температуры воздуха в теплице с приводом и структурная схема логической схемы ЗАПРЕТна фиг. 5 - график суточного изменения значения температуры воздуха в теплице для, культуры огурца; на фиг. 6 - графическая зависимость коэффициента теплопередачи через остекление теплицы в функции от скорости ветра.Система регулирования температуры воздуха в теплице содержит первое вычислительное устройство 1, датчики метеорологических факторов, включая датцик 2 тепловой солнечной радиации Е-, датчик 3 скорости Г ветра, датчик 4 температуры 1 наружного воздуха, а также датчик 5 влажностивоздуха в теплице, датчик 6 температуры 1 почвы, задатчик 7 температуры 1 воздуха в теплице и датчик 8 температурывоздуха в теплице, исполнительный орган 9 трехходового перепускного клапана 10, основной канал регулирования температуры 1 теплоносителя, включающий первый регулятор 11 и датчик 8 температуры воздуха в теплице, корректирующий канал регулирования температуры 1 теплоносителя, включающий датчик 2 температуры теплоносителя, второй регулятор 13 и электронный ключ 14, отопительную систему 15, привод 16 задатчика 7 температуры воздуха в теплице, логическую схему ЗАПРЕТ 17, второе вычислительное устройство 18, датчик 19 фитооблучеиия Еф растений и датчик 20 температуры 1. листьев растений.Г 1 ри этом выход датчика 2 тепловой солнечной радиации связан с первым входом первого вычислительного устройства 1, а выход датчика 3 скорости ветра и датчика 4 температуры наружного воздуха . - с вторым и третьим входами устройства 1, причем выход датчика 6 температуры почвы, датцика 5 влажности воздуха в теплице, задатцика 7 и датчика 8 температуры воздуха в теплице подключены соответственно к четвертому, пятому, шестому и седьмому входам первого вычислительного устройства 1, восьмой вход которого соединен с первым выходом датчика 2 температуры 1 т теплоносителя, первый выход первого вычислительного устройства 1 подключен к второму входу второго регулятора 13 корректирующего канала регулирования температуры 5 10 15 20 25 30 35 40 аь 50 55 теплоносителя, первый вход которого связан с вторым выходом датчика 12 температуры теплоносителя, а выход - с вторым входом электронного ключа 14, второй выход % первого вычислительного устройства 1 подключен к четвертому входу второго вычислительного устройства 18, первый вход которого соединен с третьим выходом задатчика 7 температуры 1 н воздуха теплицы, пятый вход - с выходом датчика 8 температуры воздуха в теплице, при этом третий и второй выходы второго вычислительного устройства 18 подключены соответственно к входам датчиков 20 и 19 температуры листьев растений и фитооблучения, а выход второго вычислительного устройства 18 подключен к запрещающему входу логической схемы ЗАПРЕТ,Первое вычислительное устРойство 1 содержит канал вычисления теплопередачи У через почву теплицы, включающий олок 21 вычисления разности Л температуры 1 п почвы и температуры 1 з воздуха, заданной задатчиком 7, блок 22 вычисления тепло- передачи Уц и блок 23 задания площади 5 почвы теплицы и коэффициента К тепло- передачи через почву, канал вычисления теплопередачи через остекление теплицы, включающий блок 24 вычисления разности М. мсжду температурой 1 наружного воздуха и температурой 1 з воздуха, заданной задатчиком 7, блок 25 задания коэффициента К теплопередачи через остекление теплицы при скорости ветра, равной нулю, блок 26 вычисления поправки Ау, учитывающей изменение коэффициента теплопередачи в зависимости от скорости Г ветра, и блок 27 вычисления теплопередачи Ж через остекление теплицы, канал вычисления теплопередачи воздуху и влаге воздуха У теплицы, включающий блок 28 задания коэффици ента К теплопередачи воздуху и влаге воз духа теплицы, и блок 29 вычисления тепло. передачи Уу воздуху и влаге воздуха теплицы, канал выцисления теплопередачи от тепловой солнечной радиации Фт, содержащий блок 30 задания площади 5 теплопередаци, блок 31 задания коэффициента К теплопередачи и блок 32 вычисления тепло- передачи Иг от солнечной радиации, блок 33 решения уравнения теплового оаланса теплицы, канал вычисления температуры 1 г теплоносителя, при которой обеспечивается поддержание температуры воздуха теплицы на уровне, предписанном згдатчиком 7, который включает в себя блок 34 задания площади 5 о и коэффициента К теплопередачи отопительной системы 15 и блок 35 вычисления температурыПри этом первый вход блока 21 подключен к выходу датчика 6 температуры 1. почвы, первый вход блока 24 подключен к выходу датчика 4 температуры 1 наружного воздуха, третий вход блока 29 подключен к5 Ес К - коэффициент теплопередачи, зависящий от свойств почвы;Лс - разность температуры воздуха ипочвы,вычисляется теплота, передаваемая от почвыв воздух или наоборот, что учитываетсязнаком полученного результата.В блоке 24 вычисляется разность Лмежду температуройнаружного воздуха итемпературой з и результат вводится в блок27 вычисления теплопотерь У через остекление теплицы. В блок 26 от датчика 3 поступает информация о скорости ветра, а через второй его вход от блока 25 вводитсязначение коэффициента К, соответствующее коэффициенту теплопотерь через остекление при скорости ветра, равной нулю, наосновании алгоритма Кд =(К, Р), представленного на фиг, 6 в виде графика, вычисляется значение. коэффициента К.у, соответствующее скорости ветра в данный моментвремени и эта информация вводится в блок27, где на основании алгоритмаЮ =Ку 5 с вЛ (2)где 5 - площадь остекления теплицы;Жс - теплопотери через остекление теплицы;Кг - коэффициент теплопередачи сучетом скорости Р ветра;Лн - перепад температур наружноговоздуха и воздуха в теплице,вычисляется величина теплопотерь Рс.Информация о влажности гр воздуха втеплице, поступающая от датчика 5, и о значении температуры , заданной задатчиком7, а также о значении температуры воздухав теплице, измеренной датчиком 8, поступаетна соответствующие входы блока 29, кудаодновременно вводится информация Кгр отеплоемкости и объеме воздуха в теплице.где на основании алгоритмаЖгр=Уу р Л= - тбу Л, (3)где Г - объем возлуха в теплице;у - удельный вес воздуха;пг в масса воздуха теплицы;К - суммарная теплоемкость воздухаи влаги воздуха теплицы;Л - разность температуры Ь внутреннего воздуха и температурызаданной задатчиком 7,вычисляется теплота Фгр, передаваемаявоздуху и влаге воздуха.Информация от датчика 2 солнечнойтепловой радиации Ет поступает на входблока 32, в который с помощью блоков 30и 31 вводится информация о площади 5теплицы и о коэффициенте К теплогоглощения и на основании алгоритма%=5,К,Ес, (4)где К - коэффициент теплопоглощенияэнергии солнца;- площадь теплопоглощения;- поток тепловой энергии солнца,измеряемой датчиком 2, 20 в блоке 32 вычисляется количество теплотыФ, поступившей в теплицу от солнечнойрадиации.Результаты, полученные в блоках 22,5 27, 29 и 32 через соответствующие вхолывводятся в блок 33, гле решается уравнение (5) теплового баланса теплицы:Жт = Ф + У + Угр+ Ф(5)Результат решения уравнения (5) вводится в блок 35, через третий вход котороговводится информация о температуретеплоносителя отопительной системы теплицы,а через первый вход от блока 34 поступаетинформация о площади 5 отопительной системы 15 и о коэффициенте К теплоперелачи15 и на основании алгоритмат з=5 т/50 К +т, (6)где с 1 - температура теплоносителя, корую необходимо установить трехходовым перепускным клапаном спомощью исполнительного органа9 для полдержания температурывоздуха;Ю - количество теплоты, опрелеляемое из уравнения (51 тепловогобаланса;25 Кс - коэффициент теплоперелачи отповерхности отопительной системы 15 в воздух теплицы;5 - площаль отопительной системы15;- текугцее значение гемпературы30 теплоносителя отопительной системы 15,вгычисляется значенг 1 е температ; рыегь 1 оносителя, при котором булет ооесг;ечена требуемая температуравоздуха, и полученный результат поступает на второй вхолЗ 5 второго регулятора 13 коррекгируюгцсго канала. Здесь этот сигнал сравнивается с текущим значением температурытепоносителя, поступаюгцим от латчика 12 и прчусловии 1:)с на первый вхол электронного ключа 4 поступает разрешаюгцй ггнал, в результате чего треххоловой клапан10 устанавливается в положение, обеспечивающее повышение температуры теплоносителя, как описано.В случае, когда гс ( электронный ключ45 14 отключает корректируюгций канал регулирования и поддержание температуры теплоносителя обеспечивается функцонированием основного канала регулированияследующим образом.Первый регулятор основного канала регулирования сравнивает значен температур, измеренных датчиком 8 и вырабатываемых залатчиком 7. При условии)на выходе регулятора 11 появляется сигналотрицательной полярности, поступакц 1 ий навход первого электронного ключа 14 и навход исполнительного органа 9 треххолового перепускного клапана 1 О. 11 ерег 1 скнойклапан 1 О переводится в положение, прикотором увеличивается количество теплоносителя, направляемого на перепуск, и температура 1 теплоносителя в отопительной системе снижается, что ведет к снижению температуры 1 воздуха в теплице до выполнения условия 1 =з,При понижении температуры 1 воздуха в теплице ниже заданной изменение температуры 6 теплоносителя в сторону повышения обеспечивается по команде, поступаюгцей с первого вычислительного устройства 1 аналогично рассмотренному. Программа суточного изменения температуры воздуха в теплице обеспечивается профилем кулачка 37, который выполняется ца основании экспериментальных данных о минимуме и максимуме температуры для , каждой культуры с учетом продолжительности светового дня (фиг. 5). Синхронный мотор-редуктор 36 приводит кулачок 37 во вращение с частотой один оборот в сутки. В соответствии с профилем кулачка, толка- тель 39 через ролик 38 приводится в возвратно-поступательное движение и через пружины 40 и 4 производится перемегцение подвижного контакта 43 резистора задатчика 7.Снимаемое с резистора напряжение У: при с габилцзированцом питании сl пропорционально температуре : воздуха. Значение напряжения гl выбирается таким, чтобы цри равных температурах среды датчиков 4, 6, 8, 12 ц 20 их термо-ЭДС были равны С/. Сигнал (l поступает на вход первого регулятора 1 основного канала регулирования, сравнивается с напряжением на выходе датчика 8. Движение толкателя при увеличении температуры 1 сопровождается сжатием пружины 44, а при обратном движении сжатая пружина 44 обеспечивает переменсинс толкателя 39 без отрыва от поверхности кулачка 37.Если в гечецис суток наступает резкий расход теплоты, что требует соответственно цовьццецця,;гемце(ературы теплоносителя, например, при шквальном ветре или резком похолодании, логическая схема ЗАПРЕТ 17 прерывает выполнение программы. Сигнална зацрещаюгцем входе схемы ЗАПРЕТ 17 вырабатывает второе вычислительное устройство 18 на основании информации, посгуцающей с выходов датчика 8 температуры воздуха в теплице, задатчика 7, датчика 20 температуры листьев растений и датчика 19 фитооблучеция.В блоке 49 (фиг, 3) происходит вычитание значения температуры воздуха в теплице из значения температуры листьев растений и полученный результат Л 1 о вводится в блок 50, куда через второй вход с блока 51 вводится информация о значениях коэффициентов К; и на основании алгоритмаР= КЛ 1 о г е кю . ф(7)где (О) - интервал времени интегрирования;- критерий благоприятности фотосинтеза при температуре ;Еф - поток фитооблучения.Полученный при решении уравнения (8)результат поступает в блок 56 сравнения, на второй вход которого поступает аналогичная информация, вырабатываемая в 25 блоках 53 - 55 при возмущенном состоянииобъекта, что соответствует изменению температуры воздуха в теплице до значения 1, а это приводит к изменению разности температуры 1. листьев и воздуха на величину Л 1 з, значение которой подставляет ся в уравнение (7) критерия Ро благоприятности фотосинтеза, а ца его основе при этом же значении фитооблучения Еф вычисляется биоэнергетический потенциал 1 Г для заданной температуры. В блоке 56 вычисляется разность биоэнергетических 35 потенциалов У и из и результат вводитсяв блок 57, через второй вход которого с блока 58 вводится информация о значении коэффициента гф полезного действия фотосинтеза и о площади 5. поверхности листьев 40 растений в теплице. На основании поступившей в блок 57 информации вычисляется количество энергии ФФ, которая обеспечивает увеличение фотосинтеза с приращением температуры воздуха до 1 на основанииалгоритма45 (9) 20 ф Ф=Лф/Чф,где ЛУ - приращение энергии, участвующей в фотосинтезе растений;т 1 ь - энергетический коэффициентполезного действия растений;Я - площадь поверхности листьев 0растений теплицы, определяемая путем замера листьев в двух измерениях и вычисляемая по фор- муле 555. = (0,285 аЬ+0,343),где а - длина листа;Ь - ширина листа,(10) где К=(Еф), К=(Еф), Кз= (Еф) - постоянные коэффициенты, определяемые экспериментально;ЛЬ = (1. - 1 в) - разность тем ператур;5 1. - температура листьев растений;1 в - температура воздуха в теплице,вычисляется критерий ро благоприятности фотосинтеза при установившемся режиме воздуха в теплице и информация вводится в блок 52, на второй вход которого поступает информация о фитооблучении Еф от датчика 19. В блоке 52 вычисляется биоэнергетический потенциал Фо растений по формуле15 Фо= Еф (г) д 1, (8)выходу датчика 5 влажности ср воздуха теплицы, при этом соответствующие входы этих блоков подключены к выходу задатчика 7 температуры . воздуха в теплице, первый вход блока 26 подключен к выходу датчика 3 скоростиветра, третий вход блока 32 подключен к выходу датчика 2 солнечной радиации Е, выход 5, К блока 23 подключен к второму входу блока 22, первый вход Мп которого соединен с выходом блока 21, а выход Фп блока 22 - с первым входом блока 33 решения уравнения теплового баланса теплицы, выход К блока 25 подключен к второму входу блока 26, его выход й - к первому входу блока 27, второй вход которого соединен с выходом Мв блока 24, а выход Фс - с вторым входом блока 33 решения уравнения теплового баланса. Выход К блока 28 подключен к первому входу блока 29, второй вход 1 н которого соединен с выходом датчика 8 температуры воздуха теплицы, а выход Фу блока 29 подключен к третьему входу блока 33, выходы блоков 30 и 3 подключены к первому и второму входам блока 32, а его выход Фе - к четвертому входу блока ЗЗ, выход У блока 33 поступает на второй вход блока 35 вычисления температуры 1 теплоносителя и на вход второго вычислительного устройства 18, третьим входом блока 35 подключен к выходу датчика 12 температуры 1 теплоносителя, первый входом 5 о, Ко - к выходу блока 34, а выходом - к входу регулятора 13 корректирующего канала регулирования температуры 1 теплоносителя.Датчик 2 тепловой солнечной радиации Е выполнен в виде фотоэлемента с фильтром, пропускающим оптическое излучение солнца инфракрасной области спектра, Датчик 3 скорости Р ветра представляет собой чашечный анемометр с преобразователем частоты вращения вала в напряжение постоянного тока.Датчик 4 температуры 1 наружного воздуха, датчик 6 температуры 1 почвы, датчик 8 температуры 1 воздуха теплицы, датчик 12 температуры 1 теплоносителя отопительной системы 15 и датчик 20 температуры 1. листьев растений выполнены в виде термопар одинаковой структуры, холодные спаи которых помещены в условия одинаковой и постоянной температуры (термостат), а горячие спаи каждой из них в ту среду, температуру которой они контролируют.Датчик 5 влажности с выполнен натриево-кадмиевым на основе фоЛьгированного стеклотекстолита, на котором методом травления изготовлена решетка в виде полосок фольги, промежутки между которыми заполнены натриево-кадмиевым составом, проводимость которого зависит от влажности воздуха.Задатчик 7 температуры 1 з воздуха в теплице (фиг. 8) выполнен в виде потеццио 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 метра, включенного в сеть стабилизированного напряжения У, выходом которого является напряжение Г 7. Первый регулятор1 в основном канале регулирования температуры воздуха в теплице - это пороговый элемент, вырабатывающий выход при превышении заданной температуры Г. над текущим значением температуры воздуха в теплице.Второй регулятор 13 в корректирующем канале регулирования температуры 1 теплоносителя устроен аналогично первому регулятору 11, но вырабатывает на выходе сигнал положительной полярности при превышении величиной сигнала на выходе первого вычислительного блока 1 сигнала на выходе 1 датчика 12 температуры теплоносителя в отопительной системе 5.Привод 16 задатчика 7 температуры воздуха в теплице выполнен в виде синхронного мотор-редуктора 36, частота вращения выходного вала которого равняется одному обороту в сутки. На его выходном валу жестко закреплен кулачок 37. Профиль кулачка выполнен с учетом значения минимальной и максимальной температуры в ночные и дневные часы суток, а также продолжительности светового дня, при этом разность максимального и минимального радиусов должна равняться длине рабочей части (величине хода подвижного контакта) потенциометра задатчика 7 температуры воздуха в теплице, а длина .окружности большого и алого радиусов выбираются из условия: Зо 0 соответствует 24 ч суток. Кулачок 37 через ролик 38, толкатель 39, пружины 40 и 41 соединен посредством о:верстия и поводке 42 с подвижным контактом 43 потецпцометра задатчика 7 Толкатезь 39;юджат и сторону кулачка пружиной 44.Логическая схема ЗАИР.:Т 17 содержит второй электронный ключ 45. электромагнитный тормоз подвижного контакта 43, включающий неподвижную колодку 46, которая жестко закреплена на корпусе сис 1 емь, подвижную колодку 47, жестко закрепленную на хвостовцке сердечника электромагнита 48. Питание нг электромагнит 48 от источника У подается через второй электронный ключ 45, на управляющий вход которо:о поступает сигнал с выхода второго вычислительного блока 18. Годвижцая 47 и неподвижная 46 колодки расположены параллельно одна на другой в плоскости перемещении поводка 42 подвижного контакта 43. Дица колодок превышает полный ход подвижного контакта 43.Второе вычислительное устройство 18 содержит блок 49 вычисления разности Л 1 между температурой 1 воздуха в теплице и температурой 1. листьев растении, первый блок 50 вычисления критерия 13 благопрцятности фоосинтеза, блок 51 задания коэффициентов К входяпгцх в уравнение критерия благоприятностц фотосинтез, блок 52 вычцс 1628954ления биоэнергетического потенциала %и при установившемся режиме, когда температура воздуха в теплице соответствует заданной задатчиком 7, блок 53 вычисления разности М: между температурой 1. листьев растений и заданной задатчиком 7 температуройвоздуха, второй блок 54 вычисления критерия рп благоприятности фотосинтеза при наличии возмущающего воздействия температурой 1., блок 55 вычисления биоэнергетического потенциала Кп при температуре 1 воздуха в теплице, блок 56 вычисления разности ЛФ биоэнергетических потенциалов У и Фи, блок 57 вычисления энергии ФЪ, при которой имеет место биосинтез за счет повышения температуры в соответствии с программой задатчика 7, блок 58 задания коэффициента полезного действия биосинтеза растений и площади 5. листьев растений и блок 59 сравнения энергии У 1, необходимой для поддержания температуры 1 воздуха в теплице и энергии Фф, используемой на приращение фотосинтеза, вызванное повышением температуры воздуха от значения 1 до значения 1 п.При этом первый вход блока 49 подключен к выходу датчика 8 температуры 1 возлуха в теплице, первый вход блока 53 подключен к выходу задатчика 7 температуры , вторые входы блоков 49 и 53 подключены к выходу датчика 20 температуры 1. листьев растений, вторые входы блоков 50 и 54 подключены к выходам блока 51 задания коэффициентов К; уравнения благоприятности фотосинтеза, первый вход блока 50 подключен к выходу .М блока 49, первый вход блока 54 подключен к выходу блока 53, вторые входы блоков 52 и 55 подключены к выходам датчика 19 фитооблучения Еф, первый вход 13 блока 52 подключен к выходу блока 50, выход У которого подключен к первому входу блока 56, первый вход блока 55 подключен к выходу блока 54, выход Ф. которого полкл 1 очен к второму входу блока 56, выход ЛФблока 56 - к первому входу блока 57, второй вход которого связан с выходом блока 58, а выход УФ подключен к первому вхолу блока 59, сигнал У на вход которого поступает с выхода блока 33, входящего в состав первого вычислительного устройства 1, выход блока 59, являющийся выходом второго вычислительного устройства 18 подключен к запрещающему входу логической схемы ЗАПРЕТ 17. Датчик 9 фитооблучения Еь выполнен в виде фотоэлемента с фильтром, пропускающим фитопоток и отфнльтровывающим инфракрасную часть спектра солнечного излучения. Ультрафиолетовая часть его отфильтровывается остеклением теплицы, так как оконное стекло эту часть спектра не пропускает. Датчик 19 установлен в теплице на уровне расположения растений,10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Система регулирования температуры воздуха в теплице работает следующим образом.С помощью датчика 2 измеряется интенсивность солнечной радиации Е, с помощью датчика 3 - скоростьветра, с помощью датчика 4 - температура 1 п наружного воздуха, датчика 6-температура 1 почвы в теплице и датчика 8 - температура 1 п воздуха в теплице. Информация от датчиков 2 - 4, 6 и 8, а также от задатчика 7 температуры 1 п воздуха в теплице и датчика 2 температуры 1 теплоносителя поступает на входы первого вычислительного устройства 1, где с учетом влажности р, измеряемой датчиком 5, вырабатывается сигнал, поступающий на вход второго регулятора 13 корректирующего канала регулирования температуры 1. теплоносителя отопительной системы 15. Если текущее значение температуры 1 Т теплоносителя обеспечивает температуру 1 п воздуха в соответствии с предписанием задатчика 7, сигнал на выходе вычислительного устройства 1 равен нулю.При неравенстве этих температур, а именно, когда 1")1, сигнал на выходе устройства 1 положительный, через второй регулятор 13 корректирующего канала он поступает на вход электронного ключа 14, последний открывается и появившимся вследствие этого сигналом на выходе первого электронного ключа 14 трехходовой перепускной клапан 10 с помощью исполнительного органа 9 перемещается в положение, при котором подача теплоносителя (горячей воды) в отопительную систему 15 увеличивается. При этом температура теплоносителя возрастает, что способствует повышению температурывоздуха в теплице до значения, заданного задатчиком 7. При достижении температурой теплоносителя заданного значения сигнал на выходе первого вычислительного устройства 1 становится равным нулю и клапан 10 остается в зафиксированном положении.Управляющий сигнал на выходе первого вычислительного устройства 1 вырабаты. вается следующим образом. Информация о температуре 1 почвы от датчика 6 поступает на вход блока 21, где сравнивается с информацией, поступающей на второй его вход от залатчика 7 температуры 1 п, и на основании этих данных вычисляется разность Л 1 п, Полученный результат поступает на первый вход блока 22. От блока 23, настраиваемого вручную, в блок 22 вводится информация о площади 5 п поверхности почвы теплицы и коэффициенте К теплоперелачи от воздуха почве или наоборот. В блоке 22 на основании алгоритмаКп=5 п Кп 4 п, (1) где Т - теплота, передаваемая через по.верхность почвы теплицы;5 - площадь поверхности теплицы;1628954 20 Формула изобретения Г 6) ГФ) Г 5) Г 7) ГЯ Г 8) (2) Фиг,2 Полученный по формуле (10) результат для всех измерений листьев одного растения суммируется и для вычисления 5, умножается на число растений в теплице.Результат, вычисленный блоком 57, в блоке 59 сравнивается с энергозатратами Ж. для поддержания температуры в соответствии с программой и на выходе блока 59 появляется сигнал положительной или отрицательной полярности. Сигнал отрицательной полярности свидетельствует о том, что энергия, затрачиваемая на поддержание заданной температуры воздуха втеплице не может быть преобразована в энергию фотосинтеза растений и повышать температуру воздуха нерационально. Так как сигнал отрицательной полярности на выходе блока 59 является запрещающим для логической схемы ЗАПРЕТ 17, дальнейшее повышение температуры прекращается, что осуществляется следующим образом. Запрещающий сигнал на входе логической схемы ЗАПРЕТ 17 поступает на вход второго электронного ключа 45, который замыкает цепь питания Уд электромагнита тормоза, в результате обмотка электромагнита 48, оказавшись под напряжением Уп источника питания, втягивает сердечник и подвижная колодка 47, перемещаясь в сторону неподвижной колодки 46, зажимает поводок 42 подвижного контакта 43 потенциометра задатчика 7 температуры воздуха в теплице. Так как поворот кулачка 37 в этом случае не прекращается, толкатель 39, перемещаясь, сжимает пружину 40 или 41, в зависимости от направления движения. После снятия запрещающего сигнала с входа логической схемы ЗАПРЕТ 17 электромагнит 48 обесточивается, а подвижный контакт 5 43 потенциометра задатчика 7 перемещается в положение, которое он должен к этому времени занимать в соответствии с временем суток, под действием сжатой ггружины 40 или 41.Такая конструкция привода задатчика7 обеспечивает выполнение неизменной программы задания температурного режима воздуха теплицы в оставшееся время суток и в последующие сутки. Применение системы регулирования температуры воздуха в теп лице позволяет оптимизировать процесс фотосинтеза растений, сократить расход тепловой энергии на отоплении теплицы при высокой точности поддержания температуры воздуха теплицы. 1. Система регулирования температурывоздуха в теплице по авт.св.1544283, отличающаяся тем, что, с целью повышения 25 эффективности процесса фотосинтеза растений и экономичности системы путем оптимизации регулирования температуры теплоносителя, восьмой вход первого вычислительного устройства связан с вторым выходом датчика температуры теплоносителя, З 0 2. Система по и. 1, отличающаяся тем,что третий вход блока вычисления температуры теплоносителя является восьмым входом первого вычислительного устройства, 16289541628954 20 15 10 520 Тч 10 8 б70 у;/сСоставитель Л. ПантелееваРедактор Н. Яцола Техред Л. Кравчук Корректор Л. ПатайЗаказ 392 Тираж 376 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ,СНТ СССР13035, Москва, Ж - 35, Раушская наб., д. 415 11 роизводственно-издательский комбинат Патент, г. Ужгород, ул. Гагар .ага ина, 01

СмотретьЗаявка

4652264, 20.02.1989

КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ПАНКРАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, СТЯЖКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, КОРКИН ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ, БРИТВИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

МПК / Метки

МПК: A01G 9/24

Метки: воздуха, температуры, теплице

Опубликовано: 23.02.1991

Код ссылки

<a href="https://patents.su/9-1628954-sistema-regulirovaniya-temperatury-vozdukha-v-teplice.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Система регулирования температуры воздуха в теплице</a>

Предыдущий патент: Теплица

Следующий патент: Способ тепловой защиты плодовых деревьев и устройство для его осуществления

Случайный патент: Устройство для удержания листов на листопроводящем цилиндре печатной машины