Способ выделения ориентированных элементов изображения

Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки

Текст

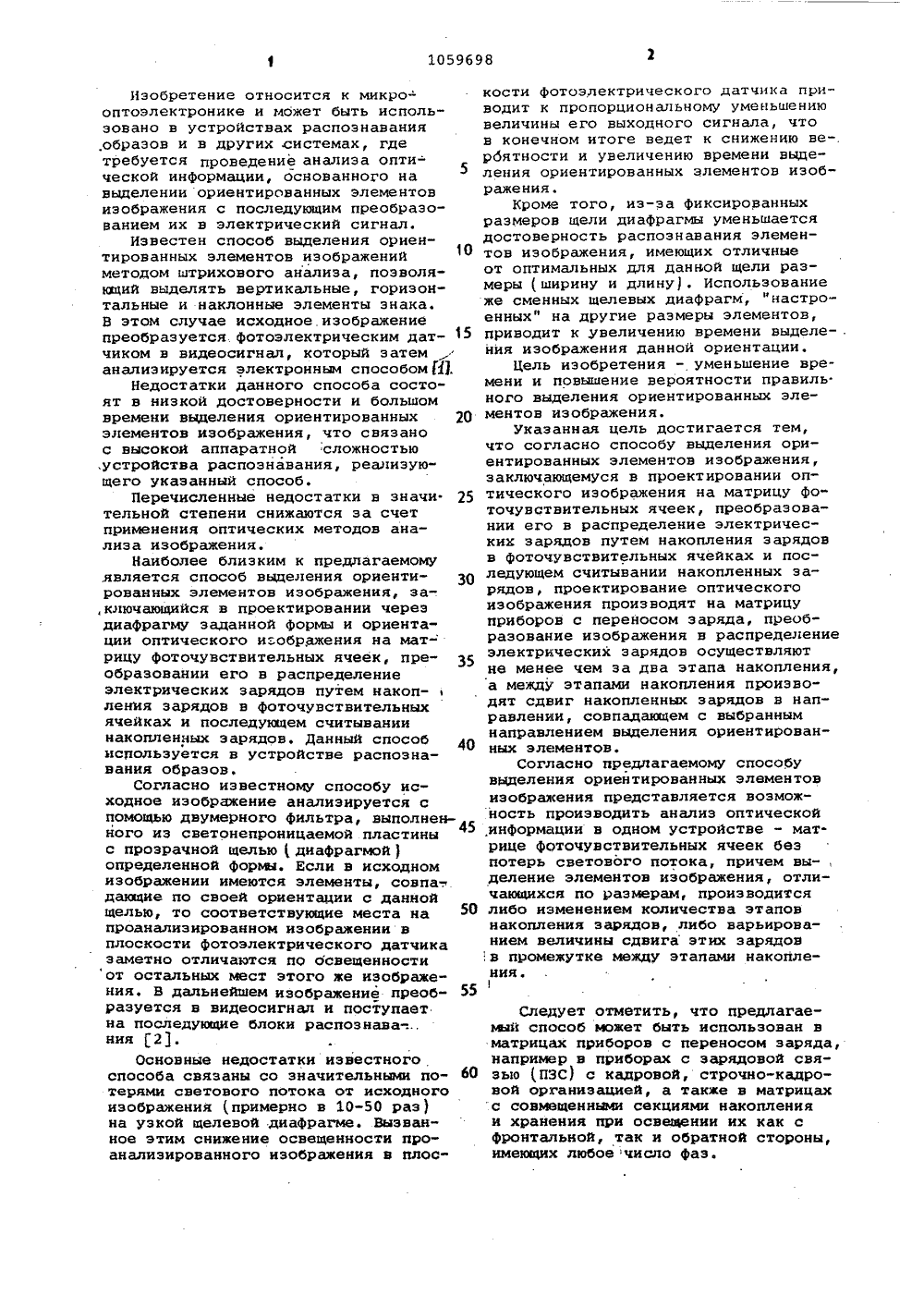

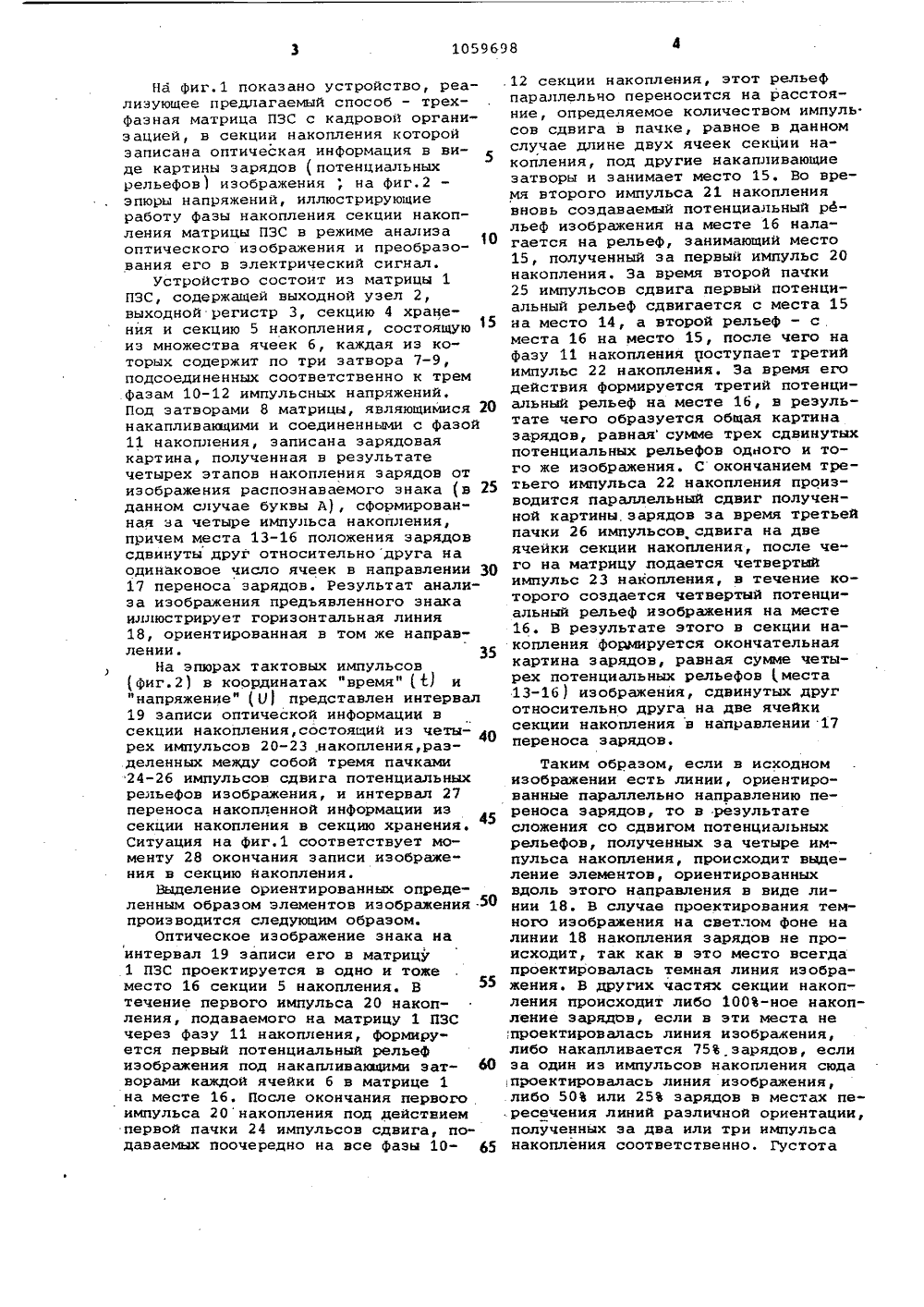

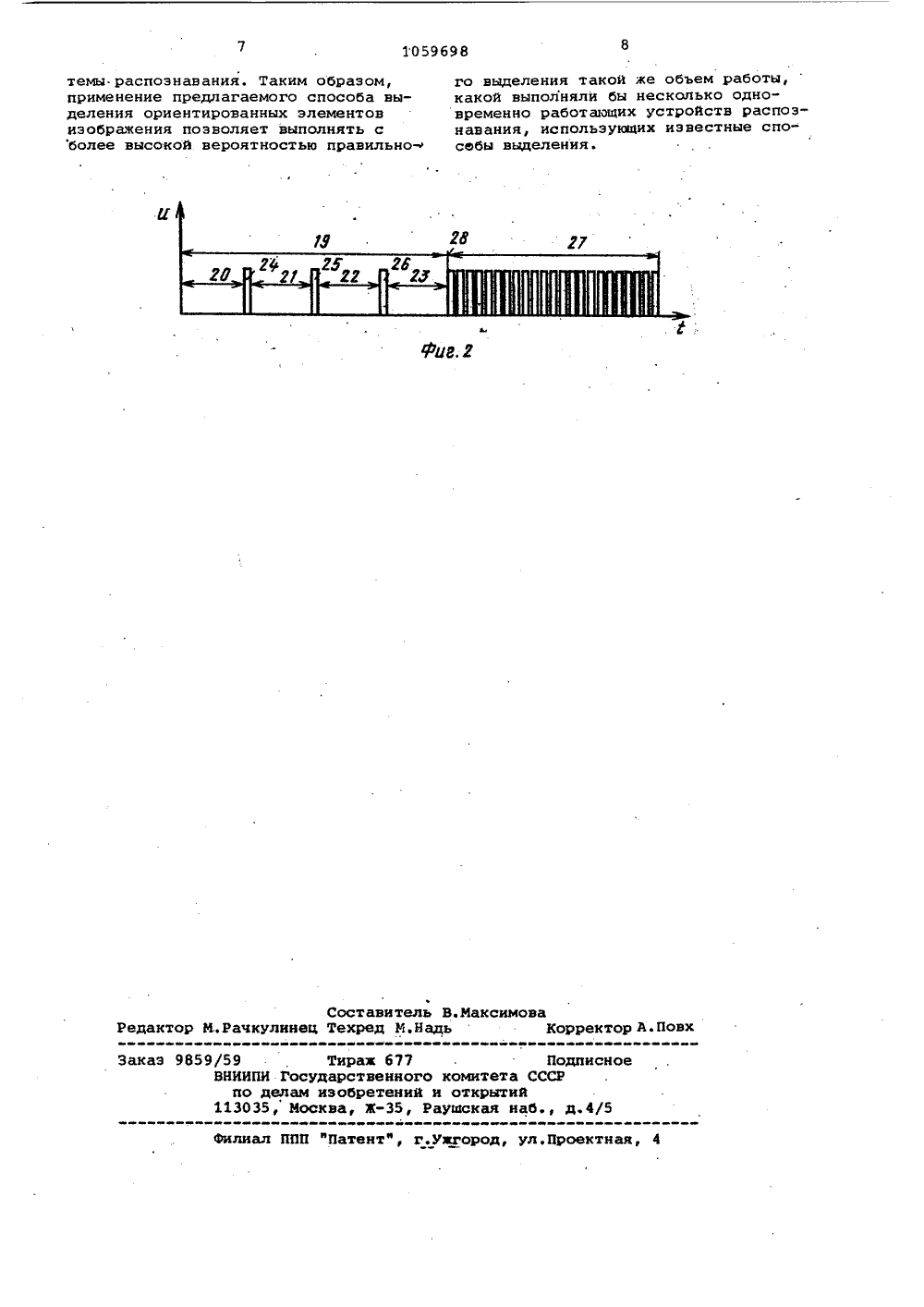

СОЮЗ СОВЕТСНИХСОЦИАЛИСТИЧЕСНИХРЕСПУБЛИК 9 46 СЮН 04 3314 С ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ(72) В.М.Акимо53) 621. 397. Бюл. Р 45в, Б.Л.Мазо и ф. П, Пре 312088.8) 56) 1. Бо для оптиче окументов сесоюзной а письмен ас, 19772, Авто 486712,прототип)А, и др. Ус чтения и со к".Тезисы "Автоматиэ аков в ЦВМ" ач М кого "Бла конф ых э ройство тировки докл.7 Ч ция вво КПИ. Ка етельство ССС 9/26, 1975ское и. С РИЕНТИРОЯ, заклю- птическооточувст-. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬПИ(54) (57) СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОБРАЖЕ чайащийся в проектировании го иэображения на матрицу 801059698 вительных ячеек, преобразовании его в распределение электрических зарядов путем накопления зарядов в фоточувствительных ячейках и последующем считывании накопленных зарядов, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью уменьшения времени и повьааения вероятности .правильного выделения ориентированных элементов изображения, проектирование оптического изображения производят на матрицу приборов с переносом заряда, преобразование изображения в распределение электрических зарядов осуществляют не менее чем за два этапа накопле ния, а между этапами накопления производят сдвиг накопленных зарядов внаправлении, совпадающем с выбранным направлением выделения ориентированных элементов.Изобретение относится к микро- оптоэлектронике и может быть использовано в устройствах распознавания .образов и в других системах, где требуется проведение анализа опти- ческой информации, основанного на выделении ориентированных элементов изображения с последующим преобразованием их в электрический сигнал,Известен способ выделения ориентированных элементов изображений методом штрихового анализа, позволянзций выделять вертикальные, горизонтальные и наклонные элементы знака. В этом случае исходное. изображение преобразуется фотоэлектрическим дат чиком в видеосигнал, который затем анализируется электронным способом И).Недостатки данного способа состоят в низкой достоверности и большом времени выделения ориентированных 20 элементов изображения, что связано с высокой аппаратной сложностью ,устройства распознавания, реализующего укаэанный способ.Перечисленные недостатки в значи тельной степени снижаются за счет применения оптических методов анализа изображения.Наиболее близким к предлагаемому является способ выделения ориенти- З 0 рованных элементов изображения, за,ключающийся в проектировании через диафрагму заданной формы и ориентации оптического и:обрржения на мат- рицу фоточувствительных ячеек, пре- З 5 образовании его в распределение электрических зарядов путем накопления зарядов в фоточувствительных ячейках и последующем считывании накопленных зарядов. Данный способ используется в устройстве распознавания образов.Согласно известному способу исходное изображение анализируется с помощью двумерного фильтра у выполнен 45 ного из светонепроницаемой пластины с прозрачной щельюдиафрагмой ) определенной формю. Если в исходном изображении имеются элементы, совпа. дающие по своей ориентации с данной щелью, то соответствующие места на проанализированном изображении в плоскости фотоэлектрического датчика заметно отличаются по освещенности от остальных мест этого же иэображе"ния, В дальнейшем иэображение преобразуется в видеосигнал и поступает на последующие блоки распознава-ния 23.Основные недостатки известного способа связаны со значительными по терями светового потока от исходного изображения примерно в 10-50 раз) на узкой щелевой диафрагме. Вызванное этим снижение освещенности проанализированного изображения в плоскости фотоэлектрического датчика приводит к пропорциональному уменьшению величины его выходного сигнала, что в конечном итоге ведет к снижению ве-. роятности и увеличению времени выделения ориентированных элементов изображения.Кроме того, из-за фиксированных размеров щели диафрагмы уменьшается достоверность распознавания элементов иэображения, имеющих отличные от оптимальных для данкой щели размеры ширину и длину). Использование же сменных щелевых диафрагм, фнастроенных" на другие размеры элементов, приводит к увеличению времени выделе- . ния иэображения данной ориентации.Цель изобретения - уменьшение времени и повышение вероятности правиль. ного выделения ориентированных элементов изображения.Укаэанная цель достигается тем, что согласно способу выделения ориентированных элементов изображения, заключающемуся в проектировании оптического иэображения на матрицу фо" точувствительных ячеек, преобразовании его в распределение электрических зарядов путем накопления зарядов в фоточувствительных ячейках и последующем считывании накопленных зарядов, проектирование оптического иэображения производят на матрицу приборов с переносом заряда, преобразование изображения в распределение электрических зарядов осуществляют не менее чем за два этапа накопления, а между этапами накопления производят сдвиг накопленных зарядов в направлении, совпадающем с выбранным направлением выделения ориентированных элементов.Согласно предлагаемому способу выделения ориентированных элементов изображения представляется возмож"ность производить анализ оптической ,информации в одном устройстве - матрице фоточувствительных ячеек без потерь светового потока, причем вы- ., деление элементов изображения, отличающихся по размерам, производится либо изменением количества этапов накопления зарядов, либо варьированием величины сдвига этих зарядов в промежутке между этапами накопления.) Следует отметить, что предлагаемюй способ может быть использован в матрицах приборов с переносом заряда, например в приборах с зарядовой связью ПЗС) с кадровой, строчно-кадровой организацией, а также в матрицах с совмещенными секциями накопления и хранения при освещении их как с фронтальной, так и обратной стороны, имеющих любое число фаз.На фиг.1 показано устройство, реализующее предлагаемый способ - трехфазная матрица ПЗС с кадровой организацией, в секции накопления которойзаписана оптическая информация в виде картины зарядов (потенциальныхрельефов) иэображения , на фиг.2эпюры напряжений, иллюстрирующиеработу фазы накопления секции накопления матрицы ПЗС в режиме анализаоптического изображения и преобразования его в электрический сигнал.Устройство состоит из матрицы 1ПЗС, содержащей выходной узел 2,выходной регистр 3, секцию 4 хранения и секцию 5 накопления, состоящуюиз множества ячеек б, каждая из которых содержит по три затвора 7-9,подсоединенных соответственно к тремфазам 10-12 импульсных напряжений,Под затворами 8 матрицы, являющимися 20накапливающими и соединенными с фазой11 накопления, записана зарядоваякартина, полученная в результатечетырех этапов накопления зарядов отиэображения распознаваемого знака (в 25данном случае буквы А), сформированная за четыре импульса накопления,причем места 13-16 положения зарядовсдвинуты друг относительно друга наодинаковое число ячеек в направлении 3017 переноса зарядов. Результат анализа изображения предъявленного знакаиллюстрирует горизонтальная линия18, ориентированная в том же направлении. 35На эпюрах тактовых импульсов"напряжение"О) представлен интервал19 записи оптической информации всекции накопления, состоящий из четырех импульсов 20-23 накопления,разделенных между собой тремя пачками24-26 импульсов сдвига потенциальныхрельефов изображения, и интервал 27переноса накопленной информации изсекции накопления в секцию хранения.Ситуация на Фиг.1 соответствует моменту 28 окончания записи изображения в секцию накопления.выделение ориентированных определенным образом элементов иэображения 50производится следующим образом,Оптическое иэображение знака наинтервал 19 записи его в матрицу1 ПЗС проектируется в одно и тожеместо 16 секции 5 накопления. Втечение первого импульса 20 накопления, подаваемого на матрицу 1 ПЗСчерез Фазу 11 накопления, формируется первый потенциальный рельефизображения под накапливающими затворами каждой ячейки 6 в матрице 1на месте 16. После окончания первогоимпульса 20 накопления под действиемпервой пачки 24 импульсов сдвига, подаваемых поочередно на все фазы 10- 65 12 секции накопления, этот рельеф параллельно переносится на расстояние, определяемое количеством импуль. сов сдвига в пачке, равное в данном случае длине двух ячеек секции накопления, под другие накапливающие затворы н занимает место 15. Во время второго импульса 21 накопления вновь создаваемый потенциальный ре" льеф изображения на месте 16 налагается на рельеф, занимающий место 15, полученный за первый импульс 20 накопления. За время второй пачки 25 импульсов сдвига первый потенциальный рельеф сдвигается с места 15 на место 14, а второй рельеф - с места 16 на место 15, после чего на фазу 11 накопления поступает третий импульс 22 накопления. Эа время его действия формируется третий потенциальный рельеф на месте 16, в результате чего образуется общая картина зарядов, равная сумме трех сдвинутых потенциальных рельефов одного и того же изображения, С окончанием третьего импульса 22 накопления производится параллельный сдвиг полученной картины. зарядов за время третьей пачки 26 импульсов сдвига на две ячейки секции накопления, после чего на матрицу подается четвертый импульс 23 накопления, в течение которого создается четвертый потенциальный рельеф изображения на месте 16. В результате этого в секции накопления Формируется окончательная картина зарядов, равная сумме четырех потенциальных рельефов места 13-16) изображения, сдвинутых друг относительно друга на две ячейки секции накопления в направлении 17 переноса зарядов.Таким образом, если в исходном изображении есть линии, ориентированные параллельно направлению переноса зарядов, то в результате сложения со сдвигом потенциальных рельефов, полученных за четыре импульса накопления, происходит выделение элементов, ориентированных вдоль этого направления в виде линии 18. В случае проектирования темного иэображения на светлом фоне на линии 18 накопления зарядов не происходит, так как в это место всегда проектировалась темная линия изображения. В других частях секции накопления происходит либо 100-ное накопление зарядов, если в эти места не ,проектировалась линия иэображения, либо накапливается 75 зарядов, еслиэа один из импульсов накопления сюдапроектировалась линия изображения,либо 50 или 25 зарядов в местах пересечения линиИ различной ориентации, полученных эа два или три импульса накопления соответственно. Густоташтриховки на изображениях знака (фиг.1 ) обратно пропорциональна числу накопленных фотоприемными ячейками зарядов.Для негативного иэображения (светлое изображение на темном фоне) результат анализа обратный, т.е. выделяется светлая линия в направлении переноса зарядов в секции накопления.В течение интервала 27 производится параллельный перенос потенциальных рельефов из секции 5 накопления в секцию 4 хранения, после чего секция накопления готова к восприятию следующего изображения, а из секции хранения накопленная информация построчно 15 передается в выходнои регистр 3, откуда она последовательно считывается через выходной узел 2 во внешние схемы распознавания, содержащие пороговое устройство с уровнем дискрети-;Я зации, обеспечивающим прохождение видеосигнала только от линии анализируемого направления.В матрицах со строчно-кадровой органиэациеи предлагаемый способ редлизуется аналогичным образом. Отличие состоит лишь в том, что после каждого импульса накопления информация параллельно передается из ячеек накопления в боковые регистры переноса, ЗО сдвигается з них на величину равную, например, длине двух ячеек в ячейки накопления. Таким образом осуществляется сдвиг накопленной информации. После этого на ячейки накопления по- З 5 дается следующий импульс накопления, Считывание накопленной и проанализированной информации во внешние цепи производят общепринятым для этого типа матриц способом.Следует отметить, что наиболее четкое воспроизведение проектируемой линии знака для любой матрицы фотоприемников, в том числе и для матрицы ПЗС, происходит только в том 45 случае, если проектируемая линия закрывает по меньшей мере две фотоприемные ячеики. Тогда при любом расположении линии относительно ячеек по крайней мере одна из них ( в направлении ширины .линии) полностью перекрыта проектируемой линией. Если же ширина линии равна размеру фотоприемной ячейки или меньше его, то возможен случай, когда линия спроектируется не на одну, а частично на две соседние фотоприемные ячейки. Это приводит к уменьшению отношения сигнал/шум вдвое, что в конечном итоге повышает вероятность "пропуска цели". Наилучший результат ана лиза получается при сдвиге потенциальных рельефов во время действия импульсов сдвига пачек 24-26 на оптимальную величину, равную длине двух ячеек секции накопления матрицы ПЗС. б 5 Как при меньшем, так и при большем сдвиге вероятность правильного распознавания уменьшается.Эффект выделения ориентированных эЛементон в изображении проявляется при записи информации минимум за два этапа накопления. С принципиальной точки зрения ограничений сверху на число этапов накопления нет. Чем их больше, тем лучше происходит отделение ориентированных элементов анализируемого направления от элементов с малым угловым расстоянием от него, т.е. сужается диаграмма направленности ( угол ) анализа, Однако в каждом конкретном случае, тем более при известном отношении максимальной ширины анализируемого элемента к его минимальной длине число этапов накопления выбирают таким образом, чтобы обеспечить неЬбходимое превышение полезного сигнала, полученного от элементов анализируемого направления, над паразитным сигналом от элементов других направлений, достаточное для четкого срабатывания порогового устройства, Так, например, для распознавания письменных знаков ( букв и цифр) количество этапов накопления должно быть не менее четырех для уменьшения вероятности появления параэитных сигналов от мест пересечения элементов знака и наложения различных элементов друг на друга, расположенных в отличном направлении от анализируемого. Максимальное же число импульсов накопления ограничивается величиной пробела между знакамиПо сравнению с известными предлагаемое изобретение позволяет расширить функциональные воэможности матриц с переносом заряда посредством проведения одновременно с преобразованием оптической информации в электрическии сигнал и ее анализ с цельювыделения линий в изображении, ориентированных параллельно направлению сдвига зарядов в матрице,В известных способах для целей подобного анализа изображений необходимо использование дополнительного устройства - анализатора изображений, который усложняет конструкцию всего устройства, уменьшает освещенность спроектированного. на матрицу иэображения в 10-50 раэ и ухудшает его контрастность. Использование предлагаемого способа позволяет исключить из схемы устройства анализатор изображений и, следовательно, повысить освещенность спроектированного на матрицу иэображения и его контрастность. Это дает воэможность уменьшить общее време анализа каждого оптического изображения, что приводит к увеличению производительности всей сис1059698 го выделения такой же объем работы,какой выполняли бы несколько одновременно работающих устройств распознавания, использующих известные спосебы выделения. и Ъ Составитель В. Максимова дактор МРачкулииец Техред И.НадьКорректор А,Пов59 Тираж 677НИИПИ Государственного комитета по делам изобретений и открытий 13035, Москва, Ж, Раушская иа 85 За лиал ППП "Патентф, г.ужгород, ул,Проек темы. распознавания. Таким образом,применение предлагаемого способа выделения ориентированных элементовиэображения позволяет выполнять сболее высокой вероятностью правильноПодписноеССР д.4/5

СмотретьЗаявка

3321782, 13.07.1981

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ МАШИН, ПРЕДПРИЯТИЕ ПЯ А-3562

АКИМОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, МАЗО БОРИС ЛЬВОВИЧ, ПРЕСС ФЕЛИКС ПАВЛОВИЧ

МПК / Метки

МПК: H04N 3/14

Метки: выделения, изображения, ориентированных, элементов

Опубликовано: 07.12.1983

Код ссылки

<a href="https://patents.su/5-1059698-sposob-vydeleniya-orientirovannykh-ehlementov-izobrazheniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ выделения ориентированных элементов изображения</a>

Предыдущий патент: Устройство контроля стоимости телефонных переговоров

Следующий патент: Устройство обработки оптических изображений

Случайный патент: Способ получения изделий из сверхпроводящих оксидных соединений