Способ получения полимеров и сополимеров полиэфиракрилатов

Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки

Текст

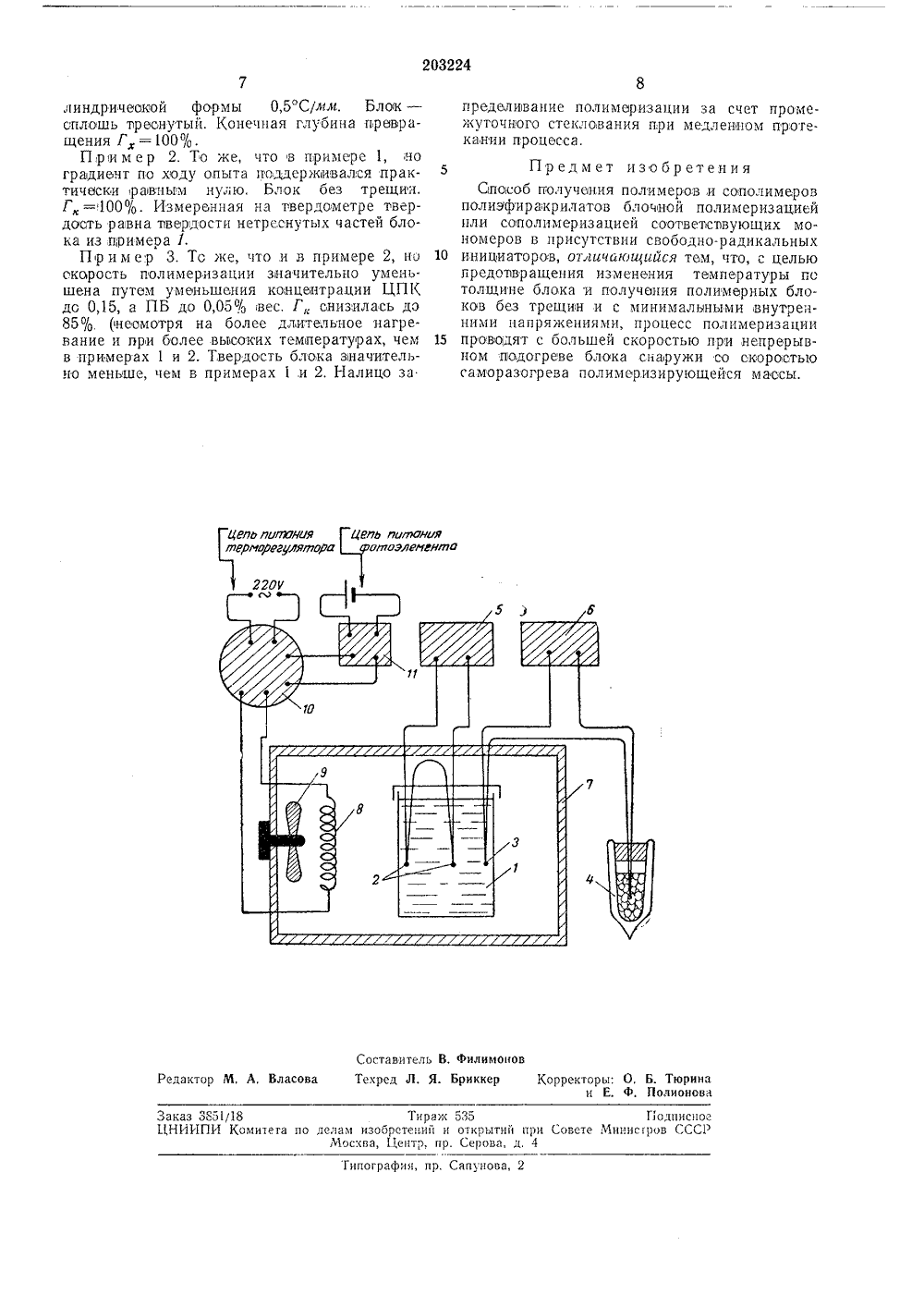

2 О 3224 О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВйдЕТЕЛЬСТВУ Союз СоветскиХ Социалистических Республикг,ссго Иятгйт.нт;:о теи,мггОдиотгчо висимое от авт. свидетельст л. 39 с, 25/ явлено 09.Х 11.1961 ( 713769/23-5) с присоеди тием заявкиМГ 1 К С 08 Комитет по делам зооретений и открытий при Совете Министров СССР,1 Х,1967, Бюллетснь2678.44,32 (088,8) Дата опубликования описания Х 11.19 Авторыизобретения. Королев, А, А. Берл Сиверги Заявит СПОС ЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ И СОПОЛИМЕРО ПОЛ ИЭфИРАКРИЛАТОВ Извостен спосоо получения полимеров и сополимеров полиэфиракрилатов блочной полиморизацией или сополимеризацией соопветствующих мономеров в присутствии свободнорадикальных инициаторов.5Однако проведение процесса блочной полимеризацги общсизвестными методами не дает гозможности получать толстые полимерные блоки без прещин.Предложенный способ, преду 1 сматривающий 10 проввдение процесса полилеризации с большой окорость о при непрерывном подогреве блока снаружи со скоростью саморазогрева полимеризирующейся массы, лишен недостатков, т, е. позволяет проводить процесс 15 блочной сополимеризации при одинаковой температуре в разных точках блока и благодаря этому получать толстые полимерные блоки без трещин и с ми пгмальнывои внутренними,на,пряжениями, 2Полиэфиракрилаты (ПЭА) представляют собой новый тии ненасыщенных полиэфирных смол, Полимеризация (отверждение) ПЭА в толстых блоках с целью получения крупногабаритных изделий, открывающая целый ряд 2 новых путей применения этих смол, является хотя и очень важной с точки зрения практикгт, но весьма трудной проблемой.Трудность общего характера, возникающая при получении л;обых полимерных крупнога барипных изделий, закгиочается в следующем. Поскольку полимеризация является экзотермической реакцией и теплоотвод из центральной части крупногабаритного изделия вслед. сгвие малой теплопроводности полимерных материалов сильно затруднен, в процессе полимеризации начинается неконтролируемый прогрессирующий саморазопрев, протекающий с различными сксростями в удалонных от периферии частях изделия (так как условия теплоотвода различны: они ухудшаются по мере удаления от порифсрии). Действительно, так как энергия активации полимеризационных процессов в присутствии обычно применяемых в промышлснности инициаторов составляет 15 - 20 кка.гглго.гь, скорость полимеризации при увеличении температуры в зонс реакции на 10"С возрастает в 2 - 3 раза, что приводит к увеличению в 2 - 3 раза скорости тепловыделения, вследствие чего температура в зоне реакции возрастает еще быстрее, что снова увеличивает скорость тепловыделения в 2 - 3 раза на каждые 10 С повышения температуры и т. д.Такой практически неконтролирусмый прогрессгрующий саморазогрев приводит обычно к гибели крупногабаритного изделия: в случае линейной полимеризации (например, при получении полиметплметакрилата), когда тезгпература кипеиия полимерхгономерной смс55 бО 65 3си лежит в интервале 80 - 120 С, блок вследствие перегрева просто вскипает и таким образом погибает; в случае же трехмерной полимеризации олигомерных смол (полиэфиракрилаты и т, д.) точка кипения реакционной смеси настолько высока, что смесь практически никогда не перегревается до кипения, однако саморазогрев и в этом случае приводят к гибели крупных блоков; вследствие само- разогрева и неодинаковых условий теплоотвода из удаленных от периферии слоев крупного блока в разных частях его устанавливается различная температура, отверждение поэтому протекает с неодинаковой скоростью в различных частях изделия, что приводит к вознииновению напряжений и к растрескиванию блока.Обычно применяемый способ устранения вышеуказанных яьлений - подбор таких условий проведения процесса полимеризации, которые обеспечивают режим скорости тепловыделения, достаточный для осущес ввления теплоотвода. Но, во-первых, такое проведенче процесса экономически невыгодно, так как при получении блоков из полиметилметакрилата толщиной всего лишь 120 мм формы с метилметакрил атом приходится выдерживать 7 суток в специальных печах при температурах до 100 С, А во-вторых, медленная полимеризация в определенных случаях практически не приемлема, как это имеет место, например, в случае трехмерной полимеризацяи ПЭА.При изучении кинетики трехмерной полимеризации ПЭА было показано, что в ходе отверждения последних наряду с основным процессом полимеризации по двойным связям с образованием трехмерной сетчатой структуры протекает также процесс побочного структурирования за счет взаимопроникновения Ван-дер-Ваальсова взаимодействия разветвленных,и трехмерных манромолекул по ходу превращения, причем каждой величине глубины (Г ) превращения по двойным связям соответствует определенная глубина (Гф) и скорость побочного структурирования (индекс х расшифровывается как химическое структурообразование, а ф - физическое),Если процесс отверждения ПЭА проводят достаточно медленно, то при любой Густанавливается соответствующая ей,величина Г (поскольку, начиная с Г=1 - 5 Я, ПЭА находится в гелеобразном, и с Г=20 - 40%, в стеклообразном состоянии, скорость установления Гц, соовветствующей данной Г, будет при умеренных температурах (25 - 50 С) невелика; соответствующая данной Г величина Гф будет достигаться, по.видимому, за несколько часов). Поэтому на достаточно глубоких стадиях превращения, когда Геще отличается (скажем на 20 - 30%) от 100% и когда Г также достигает значительной величины, наблюдается следующая картина: полимерные цепки и сегменты трехмерной структуры, содержащие реакционноапособные груп 5 1 О 15 го 25 зо 35 40 45 5 О пы (непрореагировавшие двойные связи и свободные радикалы, которые реагируют между собой), ориентируются определенным образом и фиксируются в этом положении, Бан-дер-Ваальсовыми силами, причем расположение олигомерных цепей в такой промежуточной структуре в общем случае отличается от расположения цепей в конечной трехмерной структуре, которая образуется при Г = 100% (дейсщвительно, расположение цепей в первой структуре определяется конфигурацией, обеспечивающей максимум Ван-дерВаальсового взаимодействия, а во-второй - стереохимичесяими параметрами, такими как валентные углы, образующиеся при соединении одигомерных цепей). Поэтому, очевидно, при дополимеризации последних 20 - 30% двойных связей превращение промежуточной структуры в конечную будет,в условиях крайне малой подвижности полимерных цепей протекать без существенного изменения расположения последних (вс 1 речи свободный радикал в двойн связь будут происходить в основном за счет флуктуактивных отклонений отдельных сегментов от равновесного положе. ния), а следовательно, будет приводить к образованию конечной структуры с ненормальным расположением цепей, т, е. к образованию напряженной трехмерной структуры и к раотреокиванию блока. В условиях медленного режима вследствие вышеуказанных структурных затруднений полимеризация просто прекращается, не доходя до конца, что также неприемлемо с практической точки зрения.В предлагаемом способе отверждения, пригодном как для ПЭА. так и для любых других мономеров и олигомеров с температурой вскипания полимер-мономерной смеси )100 - 150 С, полимеризацию проводят с высокой скоростью, так что отпадают все вышеуказанные структурные осложнения, связанные с медленным протеканием процесса, появляющиеся прои этом осложнения, связанные с неравномерностью температурного поля по обь ему блока, о которых также упоминалось выше, устраняют при помощи особой методики проведения процесса полимеризации, позволяющей поддерживать градиент температууы по толщине блока близким к нулю (безградиентная полиморизация) . Методика быстрой безградиентиой полимеризацииСхема устройства для проведения быстрой и в то же время безпрадиентной полимеризации,проведена,на чертеже.Форума с отверждаемой композицией 1, снабженная двумя термопарами (дифференциальная тормопара 2, измеряющая разность температур в ценпре блока и на его периферии и измерительная термопара 8, второй спай которой помещен в сосуд Дьюара 4 со льдом, служащая для измерения температуры блока); регистрирующим устройством для10 обеих термопар служат высокочувствительные зеркальные гальванометры 5 и 6, желательно марки М. Термопару 3 помещают в воздушный термостат, состоящий из теплоизолирующей оболочки 7 и чрезвычайно малоинерционного нагревателя, представляющего собой нихромовую спираль 8, обдуваемую воздушной струей от вентилятора 9. Нагреватель включаегся и выключается при помощи электронного терморегулирующего реле 10 (желательно ЭКТ), датчиком для которого служит фотоэлемент 11, который находится по отношению к гальианометру 5 в таком положении, что при нулевой разности температур между центром и периферией блока световой пучок от зеркальца гальваномегра попадает в центр фотоэлемента, Как только начинается процесс полимеризации, температура в ценгре блока вследствие тепловыделения поднимается по отношению к периферии, температура которой вследствие хороших условгий теплоотвода всегда будет близка к температуре термостата, гальванометр 5 реагирует па появившийся сигнал дифференциальной термопары поворотом зеркальца, вследствие чего световой луч уходит с фотоэлемента, цепь датчика при этом размыкается и электронное реле включает нагреватель термостата. Как только температура термостата подтянется до температуры в центре блока, сигнал от дифференциальной термапары исчезнет, луч света вернется на фотоэлемент и цепь датчика замкнется, на что электронное реле отреагирует выключением нагревателя. По мере дальнейшего протекания процесса полимеризации температура в центре блока опять уйдет от температуры термостата, весь цикл автоматически повторится и таким образом в любой момент времени по ходу полимеризации температура в центре блока не будет отличаться от температуры периферии его, и градиент температуры по объему блока будет ьсе время равен нулю. Регистрируя при помощи измерительной термопары 3 и гальвариометра 6 (визуально или при помощи автоматического фолорегистра, также сконструированного нами) повышение температуры блока как функцию времени, мы получаем кинетическую кривую полимсризации в адиабатических условиях. Наличие такой кривой (не говоря о гом, что она дает возможность контро.тировать полноту отверждения, а также получать информацию, касающуюся кинетики и механизма полимеризации) избавляет от необхадимости проводить серийное получение крупноблочных изделий из композиции данной марки и данной партии в присутствии термопар. Действительно, проведя первый пробный опыт по методике, списанной выше, и получив при этом режимную кривую разогрева блока, можно при втором, третьем и т, д. опытах просто воспроизводить режим разопрева термостата, наблюдавшийся в пер.вом опыте. Это осуществляют либо при помощи специального электронного воспроизво 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 дящего устройства, либо же просто регулируют нагреватель термостата при помощи реостата или ЛАТРа и следят за температуроитермостата по контрольному термометру,Кстати сказать, автоматическое устройство 10 - 11, поддерживающее нулевой градиент температуры в ходе реакции, просто облегчаег работу оператора на установке, но не являетобязатсльным: можно визуально следить за появлением градиента по шкале гальванометра 5, и по мере появления его, усгранять последний поворотом ручки ЛАТРа, к которому подключается в этом случае нагреватель Я. Более того, если процесс полимеризацни проводить в таких условиях (а их практически всегда можно осуществить подбором соответствующей пары - ингибитор - инициатор - в необходимом количественном соотношении), когда начальная стадия рсакции протекает очень медленно, а затем начиная с некоторого момента развивается очень высокая скорссть превращения - при таксам характере протекания процесса последний можно проводить, не прибегая к устройсгвам типа установки, представленной на фнг. 1: можно просто помсстить форму с отверждаемой композицией в чехол из хорошего теплоизолятора (например, пенопласта); тогда в начальной стадии отверждения градиент будет отсутствовать из-за слишком малой скорости тепловыделения, а во время быстрой реакции - изза того, чго за время быстрого превращения (а оно не должно в этом случае превышать время тепловой релаксации для периферии блока, т. е несколько минут) стекание тепла через теплоизолирующую оболочку даже из периферийных слоев блока будет малым и температура периферии в этом случае практически не будет отличаться от температуры центра блока.Описанное выше автоматическое устройство является универсальным - его можно использовать на максимальной чувсгвительности, если блокн маленькие или теплота, выделяющаяся при полимеризации 1 г смеси, невелика (например, в,расгворе или с большим ко. лнчеством наполнителя: в том случае, если теплота полимеризации достаточная (больше 1 О г композиции) и (или) диамегр блока больше 100 мм, вышеописанное устройство нуино запрублять или же использовать другой вариант установки (промышленный), отличающийся тем, что вместо гальванометра 5, фотоэлемента 11 и электронного реле 10 счавигся терморегулятор ЭПВ,1 (или ЭПВ,05), а вместо гальванометра 6 - потенциом етр - ЭПП.П р и м е р 1. Полимеризацию заводского диметакрилат-бис- (диэтиленгликольфталата) (заводская марка МДФ) проводят по методике, описанной выше. Концентрация инициаторов: дициклогексиллеркарбонат (ЦПК) - .0,25 о вес., перекись бензоила (ПБ) - 0,1% вес. В процессе полнмеризации был специально допущен градиент по диаметру блока ци.Заказ 3851/18 Тирюк 535 ПодписноеЦНИИПИ Комигета по делам изобретений и открытий при Совете Миписров СССРМосква, Центр, пр. Серова, д. 4 Типографии, пр. Сапунова, 2 линдрической формы 0,5 С/мм. Блогк - сплошь треснутый. Конечная глубина превращения Г= 100%.Пример 2. То же, что в примере 1, гно градиент по холоду опыта поддерживался практически равным нулю, Блок без трещин. Г=100%. Измеренная на твердогметре твердость равна твердости нетреснутых частей блока из примера 1.Пример 3. То же, что и в примере 2, но скорость полимеризации значительно умень. шена путем уменьшения концентрации ЦП 1 до 0,15, а ПБ до 0,05 оо вес, Г, снизилась дэ 85%. (неамотря на более длительное нагревание и при более вьисоких температурах, чем в примерах 1 и 2. Твердость блока значительно меньше, чем в примерах 1 и 2, Налицо за пределивание полимеризации за счет промежуточного стеклования при медленпом протекании процесса,5 Предмет изобретенияСпособ получения полимеров,и сополимеровполиэфиракрилатов блочной полимеризацией нли сополимеризацией соответствующих мономеров в присутствии свободно-радикальных 10 инициаторов, отличггющийся тем, что, с цельюпредотвращения изменения температуры па толщине блока и получения полимерных блоков без трещии и с минималыными внутренними напряжениями, процесс полимеризации 15 проводят с большей скоростью при непрерывном подогреве блока снаружи со скоростью саморазогреза полимеризирующейся массы.

СмотретьЗаявка

713769

Г. В. Королев, А. А. Берлин, Ю. Сивергин

МПК / Метки

МПК: C08F 2/02, C08F 20/10

Метки: полимеров, полиэфиракрилатов, сополимеров

Опубликовано: 01.01.1967

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-203224-sposob-polucheniya-polimerov-i-sopolimerov-poliehfirakrilatov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ получения полимеров и сополимеров полиэфиракрилатов</a>

Предыдущий патент: Способ отверждения фурилгексадиенона

Следующий патент: Способ получения заряженнб1х полимеров

Случайный патент: Устройство для управления однофазнымконденсаторным асинхронным электро-двигателем